Dintorni di Galatina, al calar delle tenebre, nel solco di un’atavica tradizione intrisa di magia e superstizione, si leva in volo la civetta, profetessa di sventura e demoniaca messaggera di maghi e streghe nonché complice dei loro sortilegi. La signora della notte, sacra ad Athena, si posa tra le fronde degli alberi e gli incavi delle rupi per modulare un canto stridulo e malinconico per certi versi lugubre a tratti inquietante. Nel bene o nel male in solitudine rimane appollaiata nel buio a scrutare i comportamenti irrazionali degli uomini,

smarriti nell’abisso dell’oscurantismo e impauriti dallo spettro dell’ignoranza, a rischio di sprofondare nel sonno della ragione. A fissarla negli occhi lucenti e penetranti corrono i brividi lungo la schiena sin quasi a soccombere sotto il peso del maleficio, che, ai tempi cupi del Medioevo, sulla base di interpretazioni false ed errate, in un clima terrificante di caccia alle streghe, faceva gridare all’eresia la Santa Inquisizione, acuendo ancor di più il dolore delle torture spento solo dalle fiamme del rogo. E la civetta vedeva e taceva in attesa di librarsi in volo per salutare il secolo dei lumi intravisto di scorcio in una sfera di cristallo riflessa dalla luna.

Il predatore alato, nonostante la fama di uccello del malaugurio, per volere divino continua ad essere beneficiato del dono della chiaroveggenza e della vista nell’oscurità, fugando il teatro delle ombre proiettate dall’olio delle lucerne e delle lampade votive. Attraverso l’occhio della dea greca della sapienza apre il cuore e illumina la mente, seducendo l’uomo determinato a compiere un cammino iniziatico che lo condurrà, seguendo un disegno scritto nelle stelle, a solcare antichi mari, scoprire nuovi continenti, narrare per segni ed immagini, decifrare simboli arcani, sperimentare rimedi naturali e farmaci efficaci, viaggiare in mondi immaginari oltre a volare in cielo sino al sole senza bruciare le ali di cera della sofia fonte di nutrimento per l’anima e segreto dell’essenza della vita. E anche se quell’uomo divenuto saggio, andando senza preconcetti alla ricerca della verità, non riuscisse mai a trovare l’elisir di eterna giovinezza o la pietra alchemica filosofale la civetta, aprendo gli occhi sconfinati della mente, continuerà imperturbabile a volteggiare. Quella stessa civetta che, almeno a partire dal 1300, soltanto sullo stemma araldico di Galatina, presenta la testa coronata e si pavoneggia come se fosse assisa in trono tra due ramoscelli di ulivo e di alloro sotto le chiavi araldiche pontificie in croce di Sant’Andrea, metafora della discesa celeste e dell’elevazione terrestre, così come suggerito dai congegni rivolti in alto verso il cielo e le impugnature verso la terra a suggello del dogma dell’infallibilità pontificia in generale e di San Pietro, il primo tra i papi, in particolare.

Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le forze del male non prevarranno su di essa… A te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. In questo stralcio delle Sacre Scritture, dedicato all’investitura del principe degli apostoli del ministero di roccia solida dell’edificio spirituale della Chiesa, è racchiuso il presagio della nobile città di Galathena, il cui toponimo rimanderebbe al latte anche se alcuni eruditi locali per nobilitarne le origini ne hanno ravvisato un’ascendenza greca, basata sull’evocazione di un’omonima città della Tessaglia o sulla derivazione da Galata, figlia dell’eroe ateniese Teseo. Al di là di labili congetture e interpretazioni fantastiche che si perdono nei meandri della bella Atene (kali Athinà), un cono d’ombra permane sulle origini e sul travagliato processo poleogenetico. Allo stato dell’arte il fulcro sembrerebbe ruotare intorno alla civetta, prescelta come animale totemico, e a San Pietro, protettore della città insieme a San Paolo. Risale al 1178 il primo documento storico relativo a Galatina menzionato non a caso come casale Sancti Petri in Galatina. Sulla scia della tradizione petrina in questo luogo, infatti, sostò il pescatore di Cafarnao reduce del viaggio da Antiochia verso Roma, dove tra il 64 e il 67 subì il martirio per crocefissione. Fu l’arcivescovo di Otranto, Gabriele Adarso de Santander (1657-1674), residente nel castello galatinese dei Castriota per timore delle incursioni turche, ad alimentare la devozione verso il santo, facendo collocare all’interno della chiesa matrice un masso, rinvenuto in contrada Pisanello e utilizzato, secondo la leggenda, dal clavigero del regno dei cieli per riposare le stanche membra dopo aver predicato la buona novella. Il culto si radicò fino a tal punto che solo dopo l’Unità d’Italia la città, pur rimanendo sotto l’ala protettiva del vicario di Cristo in terra, venne denominata solo ed esclusivamente Galatina.

Scrigno di tesori d’architettura e d’arte, la città della civetta, fu temprata nella pietra dorata delle sue meravigliose chiese (intitolate a Santa Maria della Grazia, del Carmine, San Paolo, Anime Sante del Purgatorio, Addolorata, San Luigi, Santa Maria della Misericordia o dei Battenti, Madonna della Luce, Santa Caterina Novella) e dei suoi fastosi palazzi (Spoti, Mongiò, Berardelli, Coletta-DeMico, De Vito-Papadia-Greco, Luceri, Mezio, Mongiò-Calofilippi-Galluccio, Tanza-Vernaleone, Arcudi, Tafuri-Mongiò, ecc.), che, nel tripudio di portali blasonati e balconi merlettati con fregi, capitelli e inferriate, di stampo barocco o rinascimentale, a seconda del gusto e dell’estro degli aristocratici proprietari, rievocano i fasti di un glorioso passato gelosamente custodito nell’archivio della memoria storica.

Un marchio indelebile venne tatuato sulla sua pelle dalle nobili casate feudali che si susseguirono al potere nel corso dei secoli a partire da Ugo e Raimondo del Balzo e a seguire da Nicolò Orsini a Raimondello Orsini del Balzo attori protagonisti dell’epopea della Contea di Soleto e del Principato di Taranto, un regno nel regno di Napoli. Ma alla morte di Giovanni Antonio Orsini del Balzo, principe di Taranto, si delinearono nuovi scenari politici. Con l’avvento al potere nel 1485 di Giovanni Castriota Scanderberg, ricompensato da Ferrante d’Aragona, re di Napoli, per il suo schieramento a fianco degli Aragonesi in lotta contro gli Angioini per il predominio sul meridione d’Italia, da contea venne elevata a ducato. Sotto l’egida di questa casata di origini albanesi fiorì un cenacolo culturale che si riuniva nel castello ducale, ormai scomparso, per dissertare di questioni di natura filosofica, scientifica e morale. Con il matrimonio di Irene Castriota Scanderberg, imparentata con gli Acquaviva d’Aragona di Nardò, il feudo passò al nobile napoletano Pietro Antonio Sanseverino, principe di Bisignano, che si prodigò per cingerlo di mura e porte, di cui ne rimangono solo tre: Porta Nuova a nord, Porta Luce ad ovest e Porta Cappuccini ad est.

Nel 1565 alla morte di Irene a Cassano Calabro successe il figlio Niccolò Bernardino Sanseverino, principe di Bisignano, Morano e Corigliano Calabro, che vi si trasferì nel 1569 insieme alla sposa, Isabella della Rovere, principessa di Urbino. Il loro ingresso trionfale venne salutato, sotto archi illuminati a festa, con esultanza da parte della popolazione ammutolita dal boato dei fuochi artificiali. Nel 1615 Galatina e Noha, a causa degli enormi debiti accumulati dai principi Sanseverino, vennero riscattate dai facoltosi banchieri Spinola provenienti da Genova. Ultimi feudatari furono i Gallarati Scotti, provenienti da Milano, subentrati nel 1741 e rimasti in sella con il bastone del comando sino all’eversione della feudalità.

Da sempre snodo strategico di una terra, ambita da predoni e mercenari, Galatina venne investita del ruolo di baluardo contro le incursioni nemiche da parte di Alfonso II d’Aragona, mentre il 20 luglio del 1793 per i suoi alti meriti venne elevata a città da Ferdinando IV di Borbone. Il sovrano napoletano, confidando nella fedeltà dei suoi sudditi, concesse numerosi privilegi mercantili, immunità ed esoneri fiscali, che la fecero assurgere al prestigioso rango di centro dominante rispetto agli altri del circondario a partire da Collemeto, Santa Barbara e Noha destinati a divenire in tempi più recenti sue frazioni. Degne di nota Collemeto con i resti diroccati dell’abbazia di Santa Maria della Camara, affrescata more graecorum dal momento che ricadeva in un singolare chorion bizantino, e Noha compattata intorno al suo straordinario castello del XIV secolo, legato alla memoria dei baroni De Noha prima di essere trasformato in masseria fortificata, inglobando la torre di avvistamento. Ma il patrimonio di inestimabile valore, unico nel suo genere, è rappresentato dal complesso delle casiceddhre riproduzioni in scala di abitazioni vere e proprie con volte a stella e balconi all’ombra della chiesa matrice intitolata a San Michele Arcangelo. Il capolavoro architettonico in miniatura, popolato secondo la leggenda da un esercito di gnomi, venne realizzato da Cosimo Mariano un contadino alle dipendenze del signorotto locale con la passione di scolpire la pietra più che di coltivare la terra.

Galatina città d’arte e di cultura dei luoghi ha mantenuto sempre un rapporto privilegiato con la terra, dove affondano le radici segrete del tarantismo, retaggio atavico di un fenomeno di disagio economico, sociale ed esistenziale, esacerbato dal morso della tarantola. Il morso di questo ragno velenoso induceva ad un delirio irrefrenabile, che si manifestava attraverso uno stato alterato della coscienza. Vittime predestinate del ragno erano in prevalenza le donne, condannate spesso a matrimoni infelici e al duro lavoro dei campi, dove venivano pizzicate soprattutto durante la stagione della mietitura del grano. Così la loro frustrazione silente sfociava in una crisi isterica dirompente, che poteva essere guarita con il rito terapeutico della musica e della danza al ritmo forsennato del tamburello, accompagnato da violini, armoniche ed organetti, fino allo sfinimento. Tipica espressione della civiltà contadina le tarantate, che si dimenavano lascivamente come le menadi danzanti dei cortei bacchici, con il tempo vennero bandite dalle chiese salentine per essere confinate nel pomerio della cappella di San Paolo a Galatina traboccante ancora delle urla strazianti di disperazione soffocate dalla smania lancinante che squarciava l’anima fino alla liberazione dalla possessione demoniaca.

E dopo il tormento giungeva l’estasi dell’esorcismo, che si compiva bevendo l’acqua miracolosa attinta dal pozzo del santo taumaturgo folgorato da Dio sulla strada di Damasco, il quale, con un solo segno di croce, allontanava le insidie velenose, che egli stesso aveva sperimentato a causa di un morso di un serpente sull’isola di Malta, dove era naufragato. Quando giunse a Galatina per far germogliare il seme della Chiesa primitiva, in segno di riconoscenza per l’ospitalità ricevuta, dette il potere a chi lo accolse in casa come un fratello e ai suoi discendenti di guarire dai mali scaturiti dai veleni. Nel luogo, dove fece tappa prima di rimettersi in viaggio verso Roma, andando incontro al martirio, nel XVIII secolo venne eretta una cappella attualmente imprigionata nella gabbia di Palazzo Tondi. Tra le volute dell’altare barocco venne incastonata una tela, firmata da Saverio Lillo, raffigurante l’apostolo delle genti nell’atto di brandire una spada emblema del martirio subito mediante decapitazione tra il 64 e il 67 durante la feroce persecuzione neroniana. Tra sacro e profano, osservando un patto non scritto, puntualmente ogni anno, all’alba del 29 giugno, quel luogo di preghiera si trasformava in meta di incontro di tutte le tarantate scampate, rotolandosi e contorcendosi per terra, ad un’eterna spirale di perdizione. Qui, dopo giorni di folle invasamento, con un rito intimo di morte simbolica del male si riconciliavano con Dio, purificandosi con l’acqua miracolosa. Con quest’ultimo atto di sottomissione ad un destino crudele si spegnevano i riflettori di un dramma straordinario, che investiva tutta la comunità, mentre si accendevano quelli dell’ordinaria quotidianità del privato rinchiuso tra quattro mura, una stalla e un focolare, dove continuava a incombere la povertà endemica senza soluzione di continuità. Dalla cenere di questa tradizione primordiale, covata nella brace di un ballo catartico innescato dalla scintilla delle percussioni ancestrali del tamburello, nel polo locale museale, dedicato al tarantismo, risorge il mito di un rituale imbevuto nel filtro magico del paganesimo e guarito con il balsamo del cristianesimo. Oscurato e vituperato, andando incontro all’oblio, in seguito al sopravvenuto benessere economico, con lungimiranza è stato saggiamente recuperato e studiato da antropologi, come il celebre Ernesto De Martino. Ricercatori, cantori e tamburellisti lo hanno riportato in auge attraverso la fenomenologia identitaria della pizzica che rapisce, stupisce, stordisce e rigenera, alzando il sipario sulla Notte della Taranta.

Dalla terra del rimorso convenivano in massa da lontane contrade sui carri trainati da muli e cavalli per annientare il malefico ragno, che non sfiorò mai con il suo veleno Galatina affidata da tempo immemorabile alla protezione dei santi Pietro e Paolo. Ai due apostoli, colonne portanti della sposa mistica di Cristo, venne dedicata la chiesa matrice barocca sino al midollo del repertorio di fregi, stemmi, riccioli e fiori ricamato sulla monumentale facciata culminante con una cuspide triangolare ornata con vasi di frutta. Il tempio principale di quello, che, a pieno titolo, rientrava tra gli oppida graecorum cominciò ad essere abbozzato nel 1355 sulle vestigia di un luogo sacro, dove si officiò in rito greco almeno sino alla metà del 1500. Nel 1693 venne delineato il progetto nella forma e nelle dimensioni attuali anche se per motivi economici non venne completato. L’ambizioso traguardo venne raggiunto verso il 1664 quando fu sancita l’elevazione a Collegiata, mentre i restauri conservativi, effettuati tra il 1870-1879 e il 1938, contribuirono a mantenere inalterato il fascino che i tanti turisti non disdegnano di ammirare, assaporando il delizioso bocconotto, sfornato nel 1745 da un avanzo di una torta nuziale dal forno della famiglia Ascalone, ma rinomato ormai in tutto il mondo con la denominazione doc di pasticciotto.

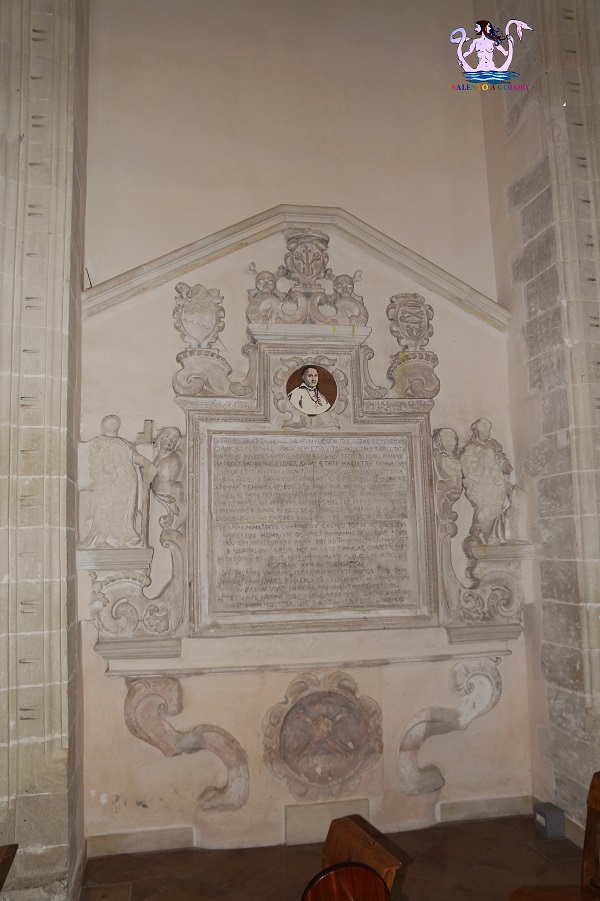

Intitolata ab origine all’Immacolata Concezione, così come traspare dalla statua adagiata sul portale centrale, quella che fu una tra le più maestose fabbriche del Salento, venne esaltata dalla superba torre campanaria. L’interno venne scandito da tre navate interrotte da colonne quadrigemine incrostate da stucchi marmorei, sulle quali poggiavano slanciati archi a tutto sesto a corona del controsoffitto recante pannelli lignei dipinti nel 1875 da Vincenzo Paliotti con scene relative alla vita di San Pietro quali: la liberazione dal carcere, il miracolo, la consegna delle chiavi e la gloria nel regno dei cieli. La navata centrale venne delimitata con uno splendido coro con gli stalli lignei incastonato nell’abside anche se in secondo piano rispetto al tabernacolo. Lungo le arcate delle navate laterali furono ricavate sontuose cappelle, dove trovarono degna collocazione preziose tele. Di pregevole fattura La lavanda dei piedi, eseguita nel 1756 da Serafino Elmo, l’Immacolata e i Santi, attribuita a Oronzo Tiso, oltre alle opere di scuola napoletana della fine del XVIII secolo come: Gesù che cammina sulle acque e l’Apparizione di Cristo a San Pietro, addossate sulla parete della controfacciata come contraltare ai monumenti funerari dedicati all’arcivescovo di Otranto, Gabriele Adarso de Santander, e al vescovo di Lanciano e poi di Pozzuoli, Lorenzo Mongiò. Questo munifico presule, discendente da un’aristocratica famiglia galatinese, donò centoventi preziose reliquie, tra cui quelle custodite nella statua argentea a mezzo busto di San Pietro luccicante come le acque del lago di Tiberiade, dove iniziò la storia tra Gesù e un manipolo di pescatori, divenuti suoi discepoli, prima ancora che il Vangelo fosse scritto.

In uno scenario d’altri tempi, costellato di templi e conventi, si spalancano le porte di una delle più spettacolari chiese italiane, seconda solo a quella di San Francesco ad Assisi, Santa Caterina d’Alessandria, dove si respira la perfetta letizia francescana. Con la recita del Rosario nell’atmosfera del crepuscolo il richiamo ad entrare nella Basilica Minore Pontificia è irresistibile e può risultare persino pericoloso per chi soffre della sindrome di Stendhal a causa dell’effetto ipnotico delle immagini comprese nel loro magistrale valore simbolico anche da coloro che in età medievale non sapevano leggere. Attraverso il rosone si diffonde la luce filtrata dal giglio angioino in un arcobaleno di colori, che inonda i fedeli e i visitatori attratti nel vortice di una narrazione evocativa sulla scia della trama biblica, dalla Genesi all’Apocalisse, impressa su pareti e archivolti distribuiti lungo le cinque navate. Immagini che vibrano con il suono della liturgia in un continuo cambio di prospettiva e in un amalgama di stili tra tardo-romanico e gotico sull’onda di echi di scuola giottesca, marchigiana e senese misti al pennello di un certo Franciscus de Arecio operativo nel 1432 così come si evince dalla firma apposta su un affresco. Il potere persuasivo dell’arte per promuovere il proprio messaggio politico fu interpretato alla lettera da Raimondello Orsini Del Balzo, che, tra il 1383 e il 1391, con il beneficio d’inventario poiché le fonti in merito sono contrastanti, in sinergia con il papato allo scopo di incrementare la diffusione del rito latino, si prodigò per la costruzione del tempio orsiniano dichiarato nel 1992 monumento nazionale.

Nell’abside ottagonale in una commistione di stili arabo-siculi tra angeli, leoni e orsi rampanti vennero incastonati i cenotafi di Raimondello Orsini del Balzo e del figlio Giovanni Antonio sul letto di morte con l’abito talare in segno di umiltà. Il monumento funerario di Maria d’Enghien, vedova di Raimondello, ritornata contessa di Lecce dopo la sfortunata parentesi di regina di Napoli, venne collocato invece ai lati del presbiterio a un tiro di schioppo dal sontuoso tabernacolo di fra’ Giuseppe da Soleto decano degli intagliatori della famiglia dei Riformati del Seicento.

Dopo tanta magnanimità, nel 1700 il mausoleo della sovrana, illuminata dalla luce della grazia oltre ad essere investita dello scettro del potere, subì la triste sorte di essere occultato per volere dei frati del poverello di Assisi dall’altare dedicato proprio al loro fondatore. A fianco al tempio cateriniano venne eretto l’ospedale per curare gratuitamente i poveri e i derelitti ed accogliere i pellegrini, ormai obliterato, e il monastero, governato prima dai Francescani e poi dagli Olivetani. Il loro alternarsi alla guida spirituale e temporale traspare dall’altare dedicato a San Benedetto, sormontato dall’arma araldica (la croce tra due ulivi su tre colli) degli Olivetani, e da quello intitolato a Santa Caterina di Alessandria con lo stemma (due braccia incrociate di cui una nuda e l’altra vestita con il saio) dei Francescani, entrambi scolpiti da Niccolò Ferrando e passati alla storia come gli altari contrapposti. Per comprendere il forte antagonismo tra questi due ordini monastici bisogna andare indietro al tempo degli Orsini, allorquando ai figli di San Francesco venne affidata la gestione del complesso monastico con i relativi beni. Ma venti di tempesta soffiarono sul serafico Ordine nel 1463 in concomitanza dell’assassinio di Giovanni Antonio Orsini Del Balzo compiuto ad Altamura dai sicari inviati dal re aragonese. Dopo la parentesi orsiniana del ramo di Taranto, infatti, il timone passò agli Aragonesi, guidati da Ferrante d’Aragona, al quale successe nel 1494 il figlio Alfonso artefice nel 1481 della liberazione di Otranto espugnata nel 1480 dai Turchi di Maometto II. Il sovrano aragonese, in nome della ragion di stato, invertì la rotta, concedendo numerosi privilegi alla Congregazione Olivetana (ramo del glorioso albero monastico Benedettino) nel tentativo di asservirla alla Corona. Così all’Ordine di Santa Maria di Monte Oliveto, vennero affidate le redini della chiesa, del convento e dell’ospedale con tutti i suoi feudi anche se questa decisione urtò profondamente la sensibilità della popolazione, che non esitò a ribellarsi. Per sedare la rivolta intervenne la cavalleria aragonese che spianò la strada all’insediamento dei nuovi arrivati. Fedeli all’imperativo di San Benedetto da Norcia “ora et labora” i frati, che manifestavano una particolare predilezione per l’agricoltura, piantarono le tende il 28 luglio 1494 e ci rimasero sino al 1° giugno del 1507, quando con l’avallo del re e del papa i due Ordini, al fine di dirimere una diatriba ormai sterile, siglarono un compromesso onorevole, che sanciva il ritorno dei Francescani nella chiesa e nel convento, mentre gli Olivetani, nonostante la controversa gestione, usufruirono sino al 1807 dei diritti maturati sull’ospedale. Rimasti senza casa, a partire dal 1507, dopo essersi oberati di debiti, andarono ad abitare nelle celle del nuovo monastero, immerso nel verde, e ad officiare nella splendida chiesa, che denominarono dapprima Santa Caterina Parvula, ossia piccola, poi Novella, ribattezzata a furor di popolo di San Biagio, in seguito alla fondazione nel 1891 dell’omonima Confraternita, autorizzata dall’arcivescovo Gaetano Caporali, ma rimasta nella tradizione orale come quella dei Bianchini per via del saio bianco indossato dai monaci del beato Bernardo Tolomei. Della struttura architettonica primitiva degli inizi del Cinquecento con annesso campanile sopravvisse se non il ricordo a causa dei diversi crolli per eventi naturali. A reimpiantare la fabbrica, che inglobò quella originaria, furono nel 1612 il protomastro Marcello Thomasi e Pietro Antonio Pugliese, autore nel 1616 dei meravigliosi lacunari con ornati floreali a rosetta intervallati da mensole, monacelli, cordoni vegetali e insegne gentilizie e monastiche scolpiti nella pietra. La navata centrale venne scandita con una serie di campate, caratterizzate da strette volte stellari unghiate culminanti sino all’abside attraverso un arco trionfale, che funse da raccordo. Le spoglie mortali di monaci ed abati trovarono una degna sepoltura nella cripta nei pressi del presbiterio, mentre il sepolcro dell’abate Gaspare Frattasi (1600-1654) da Napoli, morto prematuramente e avendo rivestito per giunta il ruolo di Generale della Congregazione di Monte Oliveto Maggiore di Siena, venne sigillato nel quinto arco di destra accompagnato da un elogio funebre, datato 26 ottobre 1654, tra le lacrime di quanti lo conobbero e lo stimarono per le alte virtù morali, le doti di dottrina e di governo e la pietà verso gli infermi. Nei primi del Seicento il portale centrale, traboccante di ricami scultorei e posto in asse con il sontuoso finestrone della facciata principale, cesellato nel 1619 tra leoni, putti e uccelli intenti a beccare l’uva, venne corredato di un timpano spezzato e appoggiato su un architrave istoriata con grifi, condannati ad assistere nella veste di muti guardiani a smembramento, deterioramento, spoliazione e scempio, perpetrati nel corso dei secoli, prima del ritorno all’antico splendore all’ombra della torre campanaria elevata nel 1688 sul versante meridionale.

A imperitura memoria del passaggio olivetano a Santa Caterina d’Alessandria fu sancito solennemente che dovesse rimanere in perpetuo l’altare di San Benedetto, eretto nel 1496, mentre i Francescani di fronte ad esso ne innalzarono un altro dedicato alla vergine alessandrina raffigurata con la ruota del martirio in atto di schiacciare l’inviso re che li aveva ingiustamente depauperati: Alfonso d’Aragona. Nella seconda metà del Seicento l’antico ospedale, andato in rovina, venne ricostruito, dotato di una nuova facciata e, dopo la soppressione napoleonica degli ordini monastici, adibito a sede municipale. L’antico refettorio si trasformò in forziere di: mosaici, arredi sacri, oggetti legati al culto, messali e reliquiari, tra cui quelli in argento contenenti la mammella di Sant’Agata e il dito di Santa Caterina strappato in Terra Santa con un morso dal conte Raimondello.

La storia di Galatina continua a dipanarsi attraverso i mirabili affreschi di questa pinacoteca che ammalia, confidando nel potere incantatore delle immagini cristallizzate nei secoli; sublime pensiero dell’arte concepita per arginare la potenza distruttiva del tempo e per decretare il trionfo dello spirito sulle ali della civetta.

Testo di Lory Larva

Fotografie di Alessandro Romano

FOTOGALLERY GALATINA

Corte Vinella, fra le più belle del Salento (vedi qui)

Santa Caterina d’Alessandria (vedi qui completa)

Ruderi messapici presso masseria San Giuseppe (vedi qui)

a cura di Alessandro Romano

© Questo sito web non ha scopo di lucro, non userà mai banner pubblicitari, si basa solo sul mio impegno personale e su alcuni reportage che mi donano gli amici, tutti i costi vivi sono a mio carico (spostamenti fra le città del territorio salentino e italiano, spese di gestione del sito e del dominio). Se lo avete apprezzato e ritenete di potermi dare una mano a produrre sempre nuovi reportage, mi farà piacere se acquisterete i miei romanzi (trovate i titoli a questa pagina). Tutto ciò che compare sul sito, soprattutto le immagini, non può essere usato in altri contesti che non abbiano altro scopo se non quello gratuito di diffusione di storia, arte e cultura. Come dice la Legge Franceschini, le immagini dei Beni Culturali possono essere divulgate, purché il contenitore non abbia fini commerciali. I diritti dei beni ecclesiastici sono delle varie parrocchie, e le foto presenti in questo sito sono sempre state scattate dopo permesso verbale, e in generale sono tutte marchiate col logo di questo sito unicamente per impedire che esse finiscano scaricate (come da me spesso scoperto) e utilizzate su altri siti o riviste a carattere commerciale. Per quanto riguarda le foto scattate in campagne e masserie abbandonate, se qualche proprietario ne riscontra qualcuna che ritiene di voler cancellare da questo blog (laddove non c’erano cartelli o muri che distinguessero terreno pubblico da quello privato, non ce ne siamo accorti) è pregato (come chiunque altro voglia segnalare rettifiche) di contattarci alla mail info@salentoacolory.it

You made some nice points there. I did a search on the subject and found the majority of people will have the same opinion with your blog.

Buongiorno, per caso mi sono trovato su questo sito e devo dire che gli articoli nonchè foto e video che proponete sono davvero interessanti e ben fatti. Volevo chiedervi se questo sito continuerà ad alimentarsi con altri articoli e/o immagini oppure no. Grazie per l’eventuale gentile risposta.

Saluti

Giuseppe T

Caro Giuseppe, scusami per il tremendo ritardo di oltre tre mesi con cui ti rispondo! Ma se hai continuato a seguirci, avrai capito che questo progetto è un’idea titanica, forse anche troppo per noi, da realizzare. Ma, con tutto l’amore possibile, per il Salento: certo che continueremo il lavoro! Grazie per la tua attenzione!