Salparono d’oltremare, battendo le rotte della memoria serbata nella bussola delle costellazioni, e come le api trasportarono il polline della loro civiltà, spargendolo al vento di tramontana. Un vento gelido e turbolento, che, oltre ad agitare le acque, sferzava le scogliere fino a imperversare nell’entroterra,

flagellando gli alberi cosmologici della campagna, dove, racchiusi nel loro torpore, restavano impassibili agli schiaffi delle correnti, muti al bagliore dei lampi e sordi al rombo dei tuoni, due monumenti megalitici: il dolmen Gurgulante e il dolmen Placa. Intorno a questi giganti di pietra, retaggio atavico di primordiali camere sepolcrali o di rudimentali altari sacrificali, sciamani preistorici, al ritmo di conchiglie, tamburi e flauti magici, dopo aver assaporato funghi allucinogeni, si abbandonavano a suggestioni ipnotiche, e, versando libagioni alle divinità del cielo, traevano auspici dalla terra, sperando in una scintilla di eternità.

In piena età del Bronzo, ammaliato dal canto delle sirene, l’equipaggio di una nave, levata l’ancora dalle isole greche dell’Egeo, perse la rotta nel Canale e non riuscì più ad approdare lungo il litorale. Sull’onda di un viaggio verso l’ignoto gli spiriti erranti di quegli arditi naviganti continuarono a vagare senza pace, indugiando a bordo della loro nave. Come fantasmi andavano e venivano dall’Ade per non dimenticare, inveendo contro il timoniere, che, in preda ai fumi del vino, stemperato con il dolce nettare del calice dei fiori, rifugiandosi tra le braccia di Morfeo aveva fatto sfracellare l’imbarcazione contro una cascata di falesie, trasformandoli, nel fiore dell’età, da uomini in spettri. Inquieti e malinconici, per ironia di un fato crudele, avevano giurato di non riposare mai nel tentativo di scongiurare la discesa agli Inferi di altre flottiglie di vascelli. Nella parvenza di ombre continuano ad aggirarsi sul ciglio del promontorio merlato di Roca, spifferando ai quattro venti il segreto della vacuità degli dei, che per non perire avevano invano invocato, spingendosi alla ribellione come i Titani. Le loro voci, strozzate dal pianto nostalgico di un non ritorno agli affetti cari e da una ineluttabile nemesi divina, si fondono e si confondono con la musica delle onde del mare e con i rumori della natura, sublime compositrice di inni di gioia e melodie di commiato come quelle composte nel momento in cui le Parche recisero il filo corto e sottile della loro breve vita. A confortarli i versi solenni, cantati sulle note della cetra dagli aedi, primo tra tutti l’incomparabile Omero, così come accadeva d’inverno intorno ai focolari fumanti nelle regge dei dinasti della madre patria pronti ad abbandonare le greggi e a brandire la spada per trasformarsi da umili pastori in spietati signori della guerra, consacrati dall’epos in eroi immortali.

Impietosito dalle lacrime versate dai mercanti naufragati, Eolo, il re dei venti, dopo aver scatenato furiosi fortunali, decise di incatenare in oscure caverne le portentose raffiche di libeccio e di tramontana. Nella quiete dopo la tempesta tornarono a ronzare le api intorno al resinoso pino d’Aleppo, che, secoli dopo, non a caso, venne sbalzato sull’arme civica di Melendugno, la cui etimologia del nome deriverebbe dal miele (in dialetto salentino mele), particolarmente ricercato e quotato sui mercati per la sua eccelsa qualità, almeno fino alla distruzione degli alveari.

Nel volgere ineluttabile degli eventi un refolo ribelle improvvisamente ritorna a scompaginare il libro della storia, rivoltando le pagine alla rinfusa fino a farle volteggiare come foglie d’autunno nel regno dei condottieri normanni e nell’universo dei monaci basiliani, fondatori di cittadelle di Dio e potentati monastici, da dove venne irradiata una profonda rinascenza spirituale come quella propagata a macchia d’olio dall’abbazia di San Niceta.

I ricordi dell’abbazia nicetiana, volatilizzati nell’archicenobio di San Nicola di Casole devastato e incendiato dai Turchi in concomitanza della presa di Otranto del 1480, si infrangono penosamente contro i pessimi restauri effettuati senza alcun criterio nell’Ottocento. Essi incisero non solo sull’armoniosa scatola muraria normanna, che inglobò il luogo di culto basiliano, ma soprattutto sul ciclo pittorico, di cui per pura coincidenza rimangono brani datati al 1563. Otre alle figure di Sant’Antonio da Padova, San Paolo, San Nicola, San Rocco, San Vito, Sant’Antonio abate e San Giovanni Evangelista, dipinte lungo le arcate, nel trittico absidale rifulge ieraticamente in tutto il suo splendore una delle più antiche raffigurazioni della Madonna di Loreto. Seppur oltraggiato questo repertorio iconografico riesce ancora ad infondere un’aura di sacralità al tempio dedicato al goto giovinetto guerriero martirizzato il 15 settembre del 374. Secondo Cosimo de Giorgi, che riprendeva Giacomo Antonio Ferrari, la chiesa venne eretta nel 1167 da Tancredi d’Altavilla, sotto il pontificato di Alessandro III, insieme al monastero, che fu donato ai calogeri basiliani con le rendite del feudo di Melendugno. Tra gli obblighi dell’abate di San Niceta c’era quello di dispensare, ogni anno, in occasione della festa del santo arso vivo, un tomolo e mezzo di grano bollito ai poveri. Cellula madre del complesso basiliano fu l’abbazia idruntina di San Nicola di Casole, polo privilegiato di intercultura, da cui venivano inoculati germi di civilizzazione dall’Oriente nel respiro dell’Occidente. Quando il rito greco venne soppiantato da quello latino fiorirono la chiese intagliate e ricamate nella pietra ambrata. Nel XVI secolo venne edificata la chiesa matrice intitolata a Maria SS. Assunta. L’edifico sacro, ab origine ad unica navata, venne corredato nel Settecento da due navate laterali lungo le quali trovarono degna collocazione, alla fine del XIX secolo, le cappelle del Crocefisso, del Santissimo Sacramento e di San Niceta destinata ad accogliere la reliquia del braccio del santo traslata da Venezia. Al santo protettore venne votata la Torre dell’Orologio con il compito di risvegliare con i rintocchi delle sue campane il cuore antico di Melendugno. Flebili tintinnii scuotono ancora il palazzo baronale denominato ingenuamente castello dalla popolazione locale per la sua mastodontica mole a pianta poligonale fortificata e cinta un tempo da un fossato. Il maniero, progettato dal regio architetto di Carlo V Gian Giacomo dell’Acaya, rivelatosi ben presto presidio difensivo inadeguato, venne trasformato in dimora gentilizia dai D’Amely, che, nel 1680, acquistarono il casale di Melendugno dai D’Afflitto oberati da cumuli di debiti. A partire dal 1656 esso era stato posseduto dai Maresgallo e ancor prima dalle famiglie dei: Paladini, De Palacis, Del Saba sino ai Garzya certificati dalle fonti nel 1335. Tutti i membri di queste aristocratiche casate, detentrici di vasti possedimenti territoriali, dovettero fare i conti con i pericoli che si profilavano dal mare fino a quando nella seconda metà del XVI secolo il litorale venne disseminato di torri d’avvistamento basilari per scongiurare incursioni piratesche e turche come quella che nel 1480 trafisse Otranto, inondandola di sangue. Ognuna di queste torri, logorate dal sole, aggredite dal sale e sbrindellate dal vento, è depositaria di una storia non scritta a partire da Torre Specchia Ruggeri sino alla Torre di San Foca, ai piedi della quale scavi archeologici hanno documentato un umile villaggio di età romano-imperiale, abitato da gente dedita all’allevamento di ostriche e alla salagione del pesce.

Poco più a sud troneggia la torre di guardia di Roca Vecchia espugnata dai Turchi nel 1480 e riconquistata dall’esercito cristiano nel 1481. Nel corso della furibonda lotta iconoclasta, scatenata nel 726 dall’imperatore bizantino Leone III Isaurico e proseguita nel tentativo di tornare all’autenticità della chiesa primitiva dagli imperatori iconoclasti, in grotte e anfratti, scavati tra le falesie di questa insenatura frastagliata, trovarono rifugio i monaci anacoreti fuggiti dall’Oriente per vivere nella preghiera e praticare il culto di immagini e icone sacre bandito e punito come atto idolatrico.

Nel 1544 il governatore della provincia di Terra d’Otranto, Ferrante Loffredo, per debellare i corsari barbareschi, che seminavano il terrore nella zona, fu costretto a malincuore a demolire la torre di guardia trasformata in covo di predoni. I profughi allora si riversarono nell’entroterra, dove fondarono Roca Nuova. Le case si concentrarono intorno alla chiesa intitolata a San Vito martire e ad un presidio difensivo, da dove i soldati potevano scagliare olio bollente e far tuonare gli archibugi e i cannoni in caso di assalto di predoni.

Ma a causa dell’insalubrità del terreno acquitrinoso, causa di malaria, il villaggio venne abbandonato. La popolazione fu costretta ad emigrare verso i casali di Pasulo e Borgagne, il borgo d’agne, ossia il borgo dell’agnello, dove avevano trovato rifugio nelle laure anche gli iconoduli ossessionati dalle immagini sacre. Non è escluso però che l’etimologia del toponimo derivi dal griko vrani, che indicherebbe un luogo paludoso. Il centro, abitato in prevalenza da pastori ed agricoltori, eccellenti produttori di formaggi e di olio extra vergine d’oliva, venne governato dalle nobili famiglie Stendardo, De Iserio, Petraroli, Spinola e Gallarati Scotti. Nel 1497 Belisario Petraroli, per motivi difensivi, fece costruire il nucleo originario del castello implementato da una torre circolare sulla quale venne scolpita l’arma araldica dei baroni originari di Ostuni. In prossimità del presidio, munito di piombatoi e feritoie, tra XVI e XVIII secolo, spuntarono le case private articolate intorno alle corti. Su un preesistente luogo di culto bizantino, in tempi diversi, venne eretta ad unica navata la chiesa dedicata alla Presentazione del Signore. Essa ha mantenuto inalterata la parte absidale, riferibile all’edificio consacrato nel 1584, mentre la fabbrica del 1611, tra il 1780 e il 1786, venne voltata e scandita da altari attribuiti ad Emanuele Orfano, autore anche del fonte battesimale. Degna di nota la tela della Madonna del Rosario, non solo da un punto di vista artistico ma anche documentaristico, poiché restituisce una veduta di Borgagne nella prima metà dei Seicento, tramandando ai posteri lo stemma civico caratterizzato da due cornucopie sormontate da tre spighe di grano poste sotto l’egida di tre stelle ad otto punte.

Sconfinate distese di ulivi secolari, coronati da splendide chiome argentate, separano la terra dal mare sovrastato dal relitto della Torre di Roca Vecchia. Nel suo abbraccio protettivo giace, avvolto in un’atmosfera evanescente, un millenario sito archeologico, collocato a picco su uno spuntone di falesia condannata, lentamente, ma inesorabilmente, ad arretrare a causa della devastante erosione marina, che ha determinato già il crollo delle mura orientali di età messapica. Sul promontorio e sugli isolotti, legati da un cordone ombelicale in età antica, risultano evidenti le tracce preistoriche e i resti di un insediamento fortificato del Bronzo Medio, cinto da fossato realizzato con una tecnica costruttiva, che prevedeva l’impiego di armature lignee, su cui si posavano le coperture e una serie di attraversamenti, costituiti da passaggi coperti, molto probabilmente da pseudo volte. Oltre alla presenza di una porta urbica principale, segnalata dai battenti carbonizzati, sono stati individuati altri quattro passaggi secondari, interessati da crolli e cumuli di vasellame, fornelli ed altri materiali, inquadrabili intorno alla metà del XV sec. a.C. In un varco sono stati riportati alla luce sette scheletri, due di adulti e cinque di bambini dai due ai dodici anni, morti contemporaneamente per asfissia provocata da un incendio.

Per sfuggire all’inferno di fuoco i membri di quello che doveva essere uno stesso nucleo familiare tentarono la fuga, rimanendo intrappolati come topi dietro a una schiera di capienti contenitori per derrate alimentari nella speranza di guadagnare al momento opportuno l’unica via di uscita rimasta ostruita dal crollo di un muro di pietrame. Nell’età del Bronzo Finale vennero eretti due grandi edifici a pianta rettangolare, destinati forse a depositi pubblici e l’abitato cambiò l’orientamento della porta principale. Dopo la distruzione di questo insediamento la vita, seppur in forma più modesta, continuò per tutta l’età del Ferro e arcaica, così come documentato da depositi votivi e resti di abitazioni riferibili all’VIII sec. a.C.. Nel quadro dei rapporti con il mondo greco è significativo il rinvenimento di frammenti di sime fittili arcaiche con doccioni terminanti a testa leonina, pertinenti ad un sacello, di ceramica attica e anfore corinzie, mentre un diobolo del 460-445 a.C. di Poseidonia rappresenta il più antico documento monetale finora rinvenuto nel sito. Tra il V e gli inizi del II sec. a.C. si inquadrano le tombe messapiche, generalmente del tipo a fossa rettangolare con copertura a lastroni, scavate nel banco roccioso. In via del tutto eccezionale nel V sec. a.C. uno dei numerosi pozzetti di forma subcircolare, scavati nel tufo calcareo, venne trasformato in sepolcro, dove venne deposta un olpe attica recante un corteo dionisiaco insieme ad una coppetta mono ansata. I reperti, rinvenuti tra il 1928 e il 1944, annoveranti alcuni oggetti in bronzo, come frammenti di cinturoni, coppe, fibule, anse di vasi, ecc. sono esposti nelle sale del Museo Provinciale di Lecce Sigismondo Castromediano, mentre quelli rinvenuti nel corso delle oltre ventennali campagne di scavo attendono ancora di trovare uno scrigno che li valorizzi.

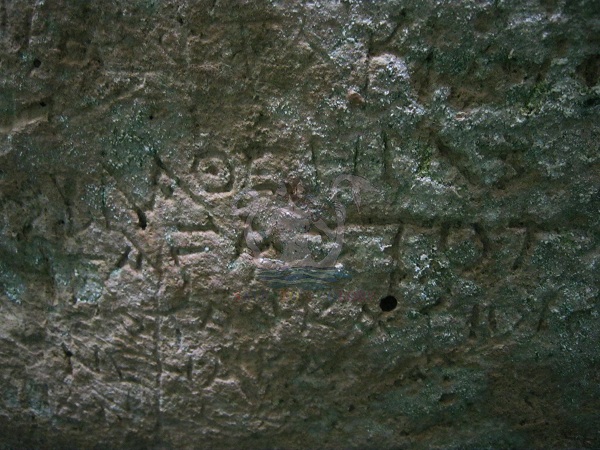

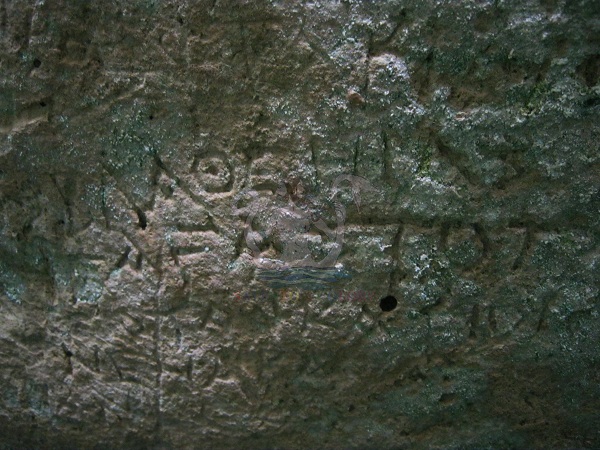

La fase ellenistica è documentata ampiamente dal circuito murario di stampo greco, fiancheggiato in alcuni punti da un doppio fossato. Datato, attraverso il corredo funerario di una tomba sottostante, tra la seconda metà del IV e gli inizi del III sec. a.C., molto probabilmente non venne mai portato a compimento. In questa fase si collocano frammenti di recipienti per abluzioni rituali (louteria), bacini e materiale fittile di vario tipo. Tra il III e il II sec. a.C. si inseriscono numerosi reperti di anfore grecoitaliche, rodie, cnidie, frammenti di ceramica comune da mensa, da fuoco, a vernice nera, a pasta grigia e di Gnathia, insieme ad emissioni monetali di Arpi, Salapia, Brindisi, Taranto e cartaginesi. Sul livello di abbandono di questa fase si sovrappose direttamente il borgo medievale, come documentato dagli scavi, che hanno escluso qualsiasi forma di frequentazione romana, nonostante i Romani avessero contemplato un diverticolo in quel tratto litoraneo della Traiana Calabra, segnalato da un miliario recante il ricordo del quarto consolato dell’imperatore Costantino (intorno al 315-318 d.C.). Ma questo giacimento archeologico di età del Bronzo, tra i più importanti di tutto il bacino del Mediterraneo, è rinomato anche per ospitare la Grotta della Poesia, dove navigatori, esploratori e mercanti, erano soliti affidare le loro suppliche in messapico, greco e latino ad una divinità della navigazione. L’etimologia del nome della grotta/santuario rimanderebbe al termine griko posìa, che, indicherebbe una sorgente d’acqua dolce.

Qui, i signori del mare, reduci da una lunga traversata, dopo aver fatto rifornimento d’acqua dolce, si dedicavano al rito della testimonianza del loro passaggio lungo le pareti della grotta. Il rituale di ringraziamento della divinità della navigazione andò in scena dalla seconda metà del IV fino al II sec. a.C. (momento coincidente con l’abbandono dell’abitato sul promontorio e della grotta a causa dell’impraticabilità determinata dall’innalzamento del livello del mare e dal crollo della calotta superiore), culminando con offerte accompagnate da iscrizioni. Tutte erano a carattere votivo, esaltato dall’invocazione a due entità ctonie, una maschile Taotor Andirahas, e una femminile, Dama, nell’espressione locale di Damatira (Demetra), la dea della fecondità e della fertilità, venerata anche nel santuario tesmoforico di Montepapalucio a Oria. La formula dedicatoria più inflazionata nei confronti di Taotor Andirahas (latinizzato Tutor Antraio, Andraius, Anderaus o Andreus) era quella classica del votum, espresso con la promessa di arieti, pecore, giovenche, maiali, vino, ceppi d’ancora e statue, ricorrendo alla formula ipigrave aton, corrispondente al latino scripsi votum.

Nel microcosmo dei santuari costieri poco più a sud di Roca rifulsero due poli cultuali, incastonati nella baia di Torre dell’Orso, in corrispondenza di Punta Matarico e della torre costiera, purtroppo, sistematicamente saccheggiati e devastati. Speculari agli approdi di Cala dell’Orso e Grama/Grammata (ai piedi degli Acrocerauni), hanno restituito elementi relativi ad una lunga frequentazione cultuale con depositi votivi greci e indigeni stratificati. Degna di nota la Grotta di San Cristoforo, denominata così dal IV sec. d.C. in poi, allorquando divenne sacello cristiano frequentato dagli anacoreti, che promossero il culto in onore del santo “traghettatore” di anime. Nonostante l’interessamento del giudice De Simone (artefice della rimozione nel 1877 degli specchi epigrafici per trasferirli nei depositi del Museo di Lecce, dove molti di essi andarono con il tempo dispersi), rimane ancora oscura l’identità della divinità, lì venerata in età antica. In un testo la formula Optimus Maximus rimanderebbe a Iuppiter (Giove), mentre in un altro si celerebbe un’invocazione ai gemelli divini: i Dioscuri. Il repertorio epigrafico, inquadrabile tra il I sec. a.C. e il XIII sec. d.C., comprendeva iscrizioni greche, latine e cristiane a corollario di una grazia richiesta o ricevuta dal dio o dagli dei della navigazione, che avevano consentito l’attraversamento del temibile Canale d’Otranto, l’os vadi della tradizione, considerato uno dei più rischiosi del Mediterraneo per gli improvvisi cambiamenti delle correnti.

Dopo Torre dell’Orso, riflessa sul mare verde smeraldo, nel quale, secondo la leggenda, annegarono due sorelle trasformate in faraglioni, chiude il cerchio della catena di fortilizi costieri spagnoli, posti a baluardo dello sterminato territorio di Melendugno, Torre Sant’Andrea, lambita da acque trasparenti, che si riverberano sino al cielo pervaso dal verso stridulo dei gabbiani avvezzi a godersi lo spettacolo della rifrazione dei bagliori di luce appollaiati su scogli isolati.

In tutti i tempi, eroi e mercanti, monaci e soldati, governatori e ammiragli, viceré e sultani, pellegrini e contrabbandieri, navigatori e pirati, attratti dalle ricchezze di mondi inesplorati, popolati da acquitrini e paludi, grotte e santuari, castelli e fossati, sfidarono i venti e le correnti per sbarcare lungo questi fiordi sporgenti, dove scorrevano fiumi di ambrosia dolce come il miele da mescolare nel vino attinto dai crateri. Stregati dal fascino del mare, orlato di lingue rocciose e baie sabbiose, mollavano gli ormeggi, confessando al vento degli odorosi pini il desiderio struggente di ritornare ad assaporare le delizie di un mondo fatato, che, a tratti, rievocava la sassosa terra cantata da Omero nella dimensione mitica di un sogno ad occhi aperti vestito di realtà nella sua serafica antichità.

Melendugno: il mare della Poesia

testo di Lory Larva

fotografie di Alessandro Romano

MELENDUGNO FOTOGALLERY

Sopra, siamo nella villaggio medievale di Roca nuova, a cui vi rimandiamo in un altro articolo.

Poesia, una delle incisioni scritte in lingua greca, messapica e latina ritrovate all’interno della grotta.

Torre dell’Orso (fraz.di Melendugno), torre aragonese.

Faraglioni di Sant’Andrea

© Questo sito web non ha scopo di lucro, non userà mai banner pubblicitari, si basa solo sul mio impegno personale e su alcuni reportage che mi donano gli amici, tutti i costi vivi sono a mio carico (spostamenti fra le città del territorio salentino e italiano, spese di gestione del sito e del dominio). Se lo avete apprezzato e ritenete di potermi dare una mano a produrre sempre nuovi reportage, mi farà piacere se acquisterete i miei romanzi (trovate i titoli a questa pagina). Tutto ciò che compare sul sito, soprattutto le immagini, non può essere usato in altri contesti che non abbiano altro scopo se non quello gratuito di diffusione di storia, arte e cultura. Come dice la Legge Franceschini, le immagini dei Beni Culturali possono essere divulgate, purché il contenitore non abbia fini commerciali. I diritti dei beni ecclesiastici sono delle varie parrocchie, e le foto presenti in questo sito sono sempre state scattate dopo permesso verbale, e in generale sono tutte marchiate col logo di questo sito unicamente per impedire che esse finiscano scaricate (come da me spesso scoperto) e utilizzate su altri siti o riviste a carattere commerciale. Per quanto riguarda le foto scattate in campagne e masserie abbandonate, se qualche proprietario ne riscontra qualcuna che ritiene di voler cancellare da questo blog (laddove non c’erano cartelli o muri che distinguessero terreno pubblico da quello privato, non ce ne siamo accorti) è pregato (come chiunque altro voglia segnalare rettifiche) di contattarci alla mail info@salentoacolory.it

I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!