Durante la fase finale dei lavori di restauro del Palazzo Marchesale Belmonte Pignatelli a Galatone c’è stato il ritrovamento di una strana struttura circolare, posta all’esterno del Frantoio del Palazzo, dal lato del cortile posteriore. Sotto il banco di detriti di colmamento è cominciata a venire fuori una struttura complessa, circolare, divisa in dodici settori a mo’ di spicchi,

coperti con delle lastre di pietra leccese fornite di un foro di una trentina di centimetri di diametro e contornata da una corona circolare di astraco ben fatto.

Sotto a questi settori circolari, costruiti in tufo locale con molta precisione, con i conci della parte tonda perfettamente centinati, si sono scoperti dei pertugi a scivolo scavati direttamente nel banco di arenaria: tutti uguali, tutti perfetti. La struttura era per la gran parte abbastanza conservata. Misurando si trovavano misure metriche che rimandavano ad un progetto dettagliato concepito in epoca di sistema metrico decimale, rigorosamente dopo il 1799 e non prima. Considerazione che mi andava sempre di più confermando che la struttura fosse qualcosa di genio ingegneristico raffinato.

Varie erano le ipotesi iniziali, ma nessuna convincente. Anche l’aiuto chiesto in ambiti universitari internazionali non ha portato contributi validi. Persino il prof Antonio Costantini, esperto di architettura rurale salentina, dichiarava di non essere mai incappato in una struttura simile. Gli unici documenti attinenti ci dicono che:

A – Il 15 aprile 1845 il Semola acquista da Arcangela Casaluci, per la somma di ducati 15,90, “un piccola casamento diruto sito nell’abitato di Galatone in contrada Vico Marangia Isola Castello, che attacca con le case di Antonio Mazzarella da scirocco e da borea col giardinetto dell’Eccell.ma Casa Belmonte, con una porta che ha l’uscita al detto Vico Marangia.” (Atto Not. T. Susanna).

B – il 18 giugno 1845 il medesimo Semola acquista da Rizzo Giuseppe, per la somma di ducati 200, una“rimessa sita nell’isolato del castello composta di un solo lamione e la mangiatoia di cavalli al di dentro attaccante col castello del Principe di Belmonte da scirocco e colla moraglia a levante”. (Atto Not. T. Susanna).

Don Luigi Semola era un esperto agronomo di Otranto, Amministratore Generale e “fittaiuolo” dei beni della Casa Pignatelli di Belmonte. Il Semola si era stabilito a Galatone prima del 1844 per organizzare l’impianto che si andava ampliando integrando le vecchie strutture del Frantoio del Palazzo e costruendo con l’espansione che si andava a fare sui nuovi lotti acquistati con gli atti succitati. L’idea dell’impresa del nuovo grande frantoio si dovrebbe attribuire ad Angelo Granito, nato il 20-10-1812 e morto il 29-06-1861; maritato il 09-12-1838 alla appena quattordicenne Francesca Pignatelli y Aymerich Pinelli Ravaschieri, decima principessa di Belmonte.

Sempre lo Zacchino ci riporta integralmente la descrizione rilasciata dal gallipolino Giuseppe Castiglione autore della monografia Galatone edita a Napoli 1855 e ristampata in Fonti per la Storia di Galatone a cura di V. Zacchino, Galatina 1986: “Merita però particolare attenzione nel Comune che descriviamo il grandioso Stabilimento oleario di pertinenza del signor Principe di Belmonte. Gioverà dire alcunché sulla sua origine ed importanza. Nel 1845 il tanto noto per le migliorazioni introdotte in provincia in fatto di agricoltura, D.Luigi Semola, faceva costruire in Galatone un trappeto, che per le grandi proporzioni vien denominato Stabilimento del Principe di Belmonte, come ché fondato nel castello o antico palagio feudale di proprietà di esso signor Principe.

Consiste in sedici vasche a due pietre, e cinque pressoi idraulici. Richiama detto Stabilimento la curiosità di tutta la provincia, essendo unico nel suo genere, e costruito con simetria, uniformità e regolari proporzioni, in modo che da qualunque punto l’invigiolatore può osservare ciò che fanno 64 operai, oltre altre a 100 e più persone che giornalmente ivi, al più ristretto numero, prendon parte all’estrazione dell’olio comune e degli olii fini. Nel tempo del pieno raccolto nella grande stalla si mantengono 48 muli per muovere le macine. Tutto si fa a suon di campanello, e con misura di tempo segnato dall’oriuolo. Lo stabilimento di giorno e di notte viene illuminato da 72 lumi a gas; solo esempio questo di illuminazione di tal fatta che finora esista in provincia”. Documento importantissimo che ci conferma alcuni dati: le iniziali sedici mole e cinque presse e la stalla capace di 48 muli ritrovate negli scavi durante il restauro. Ma nessuno fino a questo momento si era mai chiesto una cosa abbastanza elementare che ci viene suggerita dal testo del Castiglione: da dove prendevano il gas i 72 lumi? La storia ci dice che l’idea di applicare all’illuminazione i gas combustibili che si formano durante la decomposizione di certe sostanze organiche appartiene al chimico francese Filippo Lebon, poi ripresi dall’ingegnere W. Murdock in Inghilterra. I suoi primi esperimenti col nuovo gas consistettero nell’illuminazione dell’officina di Watt e Boulton a Soho già nel 1803 e della filatura di lino dei signori Philipps e Lée a Manchester. Il carbone era distillato in ampie storte di ghisa e il gas, condotto in grandi serbatoi realizzati anch’essi in ghisa, veniva lavato e purificato prima di essere trasferito ai becchi di combustione. Nel 1812 Murdock costruì a Londra il primo impianto per l’illuminazione pubblica a gas.

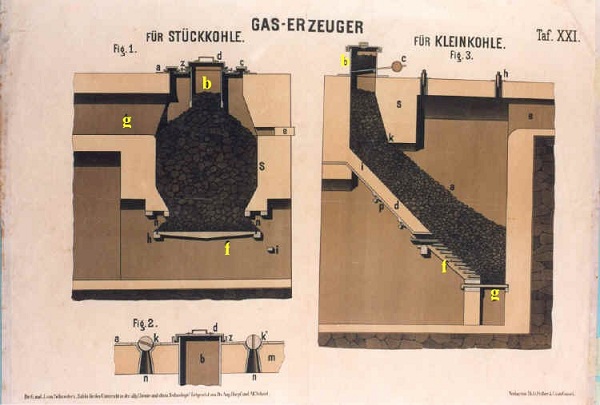

Allora ecco che cos’è questo grande marchingegno: niente di più di quello che resta di una caldaia per la produzione di gas. Praticamente il guscio esterno di un gasogeno (o gassogeno), ossia di un dispositivo in grado di produrre gas a partire da una massa solida. I gasogeni più noti sono quelli a gas povero, che consistono in particolari bruciatori costituiti da una camera cilindrica di lamiera alta dai 3 ai 5 metri con diametro di circa 2 metri ricoperta di refrattario.

In questi forni al combustibile solido (carbone, coke o semplicemente legna secca) viene fornita una quantità insufficiente di ossigeno, cosa che porta alla formazione di molecole di monossido di carbonio. Il gas povero prodotto è appunto una miscela di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrogeno. Nel nostro Frantoio dalle 12 bocche di raccolta del gas partivano 6 tubicini per ognuna: i 72 lumi del documento. Il gasogeno di Galatone, progettato da don Luigi Semola, era nient’altro che la rielaborazione del modello inglese dal quale differiva perché, anziché essere montato in una struttura di mattoni fuori terra, era semplicemente ed economicamente interrato in una fossa scavata nella tenera arenaria locale. A Galatone il gas, anziché dal carbone, veniva ricavato dagli scarti della produzione dell’olio: fogliame e sansa. Un sistema ecologico di riciclo completo all’avanguardia. Tanto all’avanguardia dall’essere stato perfino dimenticato a Galatone, dove nessuno aveva più l’idea di cosa potesse servire questa strana fossa, chissà quando spogliata dalle sue strutture metalliche; sicuramente dopo l’avvento della illuminazione a corrente elettrica che fece improvvisamente diventare obsoleta quella a gas.

(Questo testo, a firma dell’architetto Giuseppe Resta, è una sintesi estrema del dossier completo pubblicato sul numero 7 della Rivista A LEVANTE. Di seguito pubblichiamo il testo completo, nella speranza di incontrare studiosi che vogliano contribuire allo studio di questa interessantissima opera ingegneristica)

© Questo sito web non ha scopo di lucro, non userà mai banner pubblicitari, si basa solo sul mio impegno personale e su alcuni reportage che mi donano gli amici, tutti i costi vivi sono a mio carico (spostamenti fra le città del territorio salentino e italiano, spese di gestione del sito e del dominio). Se lo avete apprezzato e ritenete di potermi dare una mano a produrre sempre nuovi reportage, mi farà piacere se acquisterete i miei romanzi (trovate i titoli a questa pagina). Tutto ciò che compare sul sito, soprattutto le immagini, non può essere usato in altri contesti che non abbiano altro scopo se non quello gratuito di diffusione di storia, arte e cultura. Come dice la Legge Franceschini, le immagini dei Beni Culturali possono essere divulgate, purché il contenitore non abbia fini commerciali. I diritti dei beni ecclesiastici sono delle varie parrocchie, e le foto presenti in questo sito sono sempre state scattate dopo permesso verbale, e in generale sono tutte marchiate col logo di questo sito unicamente per impedire che esse finiscano scaricate (come da me spesso scoperto) e utilizzate su altri siti o riviste a carattere commerciale. Per quanto riguarda le foto scattate in campagne e masserie abbandonate, se qualche proprietario ne riscontra qualcuna che ritiene di voler cancellare da questo blog (laddove non c’erano cartelli o muri che distinguessero terreno pubblico da quello privato, non ce ne siamo accorti) è pregato (come chiunque altro voglia segnalare rettifiche) di contattarci alla mail info@salentoacolory.it

L'”OGGETTO MISTERIOSO” rinvenuto nel cortile posteriore del Palazzo Marchesale a Galatone.

Un esempio di riciclo ed energia verde che ci viene dal passato.

Durante la fase finale dei lavori di restauro del Palazzo Marchesale Belmonte Pignatelli a Galatone, il ritrovamento di una strana struttura circolare, posta all’esterno del Frantoio del Palazzo Marchesale, dal lato del cortile posteriore, ha dato origine a una ridda di supposizioni. In effetti, sulle prime, appena scoperta una parte dell’astraco circolare, tutti avevamo pensato a una mola per la spremitura dell’olio; un’altra ancora oltre a quelle poste sotto la struttura ottocentesca, questa volta posta all’esterno sotto una tettoia della quale si scorgevano le tracce e, quindi, si progettava di riproporre. Man mano che questa struttura veniva alla luce l’ipotesi della mola si allontanava. Sotto il banco di detriti di colmamento è cominciata a venire fuori una struttura complessa, circolare, divisa in dodici settori a mo’ di spicchi, coperti con lastre di pietra leccese fornite di un foro di una trentina di centimetri di diametro e contornata da una corona circolare di astraco ben fatto. Sotto questi settori circolari, costruiti in tufo locale con molta precisione, con i conci della parte tonda perfettamente centinati, si sono scoperti dei pertugi a scivolo scavati direttamente nel banco di arenaria: tutti uguali, tutti perfetti. La struttura era per la gran parte abbastanza conservata. Ma gli scavi si sono dovuti interrompere per qualche giorno. A questo punto, chi ha potuto vedere la strana struttura, solo parzialmente liberata dai detriti, si è spinto verso le più impressionanti supposizioni. Tralasciando di proferire di quelle più incredibili e addirittura demenziali, la più gettonata è stata quella della latrina. Anche se, in verità, l’idea che quei fori circolari potessero essere le bocche di gabinetti e fossero messi tutti in cerchio mi sembrava veramente alquanto singolare! La posizione e la dimensioni dei fori che sono praticati sulle lastre di pietra non appaiono come un esempio di ergonomia “applicata” alla fattispecie.Non era poi razionalmente immaginabile che a due passi dal frantoio, vicino all’ingresso originario (era da lì che in origine si entrava nell’espansione ottocentesca del frantoio, non da via Garibaldi dove solo in seguito, dopo la colmatura dei fossati avvenuta dopo il 1870, è stata aperta una porta con rampa) si potesse ricavare una struttura così complessa e ben costruita solo per usi igienici da compiere oscenamente tutti in compagnia, in dodici, spalla contro spalla! A questo punto ho cominciato a pensare che la forma di quelle aperture a scivolo non fosse per far cadere qualcosa, ma per farla salire. Ho pensato a qualcosa che salisse, e non che scendesse; qualcosa come l’aria calda. Questa idea me la dava l’inclinazione di tutte quelle bocche scavate nel banco tufaceo e l’idea della raggiera che fa assomigliare la struttura a qualcosa di molto simile a un fornello a gas gigantesco. C’era un altro aspetto che m’incuriosiva: a misurare l’“oggetto” ci si ritrovava con misure metriche; due metri il diametro del foro centrale, quarantacinque centimetri lunghi i settori laterali con la base maggiore che misura sessanta centimetri… e così via. La corrispondenza con misure metriche esatte mi andava suggerendo che la struttura fosse costruita con un progetto dettagliato in epoca di sistema metrico decimale, ossia post Napoleonica, rigorosamente dopo il 1799 e non prima. Considerazione che mi andava sempre di più confermando che la struttura fosse qualcosa di genio ingegneristico raffinato; certamente troppo per un presunto cacatoio collettivo! L’idea che fosse una cucina da far andare col calore dei rifiuti del frantoio poteva essere anche valida. Oltre alla tipologia alquanto insolita, non si scorgevano consistenti tracce di fuliggine (fosse stata una cucina, tutte le pareti sarebbero dovute esserne incrostate) e pure le lastre di leccese erano pulite da depositi carboniosi; si riscontra solo qualcosa di unto sulle pareti di roccia tufacea. Il piano dove erano sistemati i fori, poi, era troppo basso perché fosse comodamente usato da una persona in piedi. E poi dodici piccole pignatte disposte in circolo non si erano mai viste: le cucine a legna si facevano sempre in linea. E questo mi faceva essere prudente, specialmente in attesa della messa in luce completa. Mi era balenata l’idea che potesse anche trattarsi di una neviera, ma perché avere i recipienti posti proprio nella parte più calda? Le neviere sono tutte sotto terra. Sul blog Galatown, dove pubblicavo una gentile lettera del prof. Paul Arthur e la mia relativa risposta sulle ipotesi dell’Oggetto Misterioso, in data 12/01/2009, scrivevo: “Vedremo solo a struttura liberata, quando tutte le idee potrebbero essere chiarite.” Però la stessa idea di cucina fu adottata da Vittorio Zacchino in una nota pubblicata il 19/01/2009 sul blog “attualità” di My Box Tv. Ma io dell’ipotesi “cucina” non ne ero né sicuro né affatto soddisfatto. Allora cosa poteva essere veramente? Quando non sai chiedi, no? E, infatti, ho sfruttato le mie conoscenze e amicizie mandando le foto di quanto ritrovato agli amici ricercatori e professori universitari che sono nel settore di storia medievale e archeologia delle Università di Bari e di Lecce, ma anche di Innsbruck. Il Prof. Paul Arthur, gentilmente interessatosi, ha portato il problema anche ai suoi colleghi inglesi. Niente di niente. Anche se le foto della prima parte di questo “oggetto misterioso” hanno fatto il giro di mezzo mondo, sfruttando i canali di Internet, nessuno è riuscito a dirmi con certezza niente di valido. Nemmeno professoroni di grande levatura e verso i quali nutro grande stima. Solo qualche supposizione che ipotizzava un’improbabile mola per olive, o ancora – ci risiamo! – un’ipotetica latrina, anche da Londra. Le ipotesi non calzavano per nulla. Ho chiesto, allora, al prof Antonio Costantini, come nessun altro esperto di architettura rurale salentina. Il responso è stato laconico: – Mai vista una struttura simile in nessun altro frantoio o masseria del Salento! – Allora? Si ricomincia con le ricerche. Dal punto di vista … “archeologico” le ricerche all’interno del Palazzo Marchesale erano già state fatte. Il Palazzo era già fornito da un frantoio, sicuramente di origine successiva alla costruzione della mura Aragonesi, quindi eretto dopo agli anni 30 del 1500. Lo si era scoperto durante gli attenti lavori di restauro scavando sotto la grande volta che i Monaci, negli anni della loro presenza, avevano riconvertito a garage, proprio dietro le antiche mura dalla parte dell’attuale monumento a De Ferrariis. Questo primo frantoio era stato realizzato sfruttando in parte lo stesso fossato che contornava la Torre Angioina, probabilmente già colmato dopo la recinzione delle mura Aragonesi ma di sicuro dopo la sistemazione del Palazzo dovuta all’intervento architettonico dello Squarciafico nel 1556. In questa zona, oltre alle ben visibili mangiatoie in pietra, vani per torchi e pilacci, l’Ispettore Onorario della Soprintendenza tecnico di Scavo Riccardo Viganò, invitato all’esplorazione, aveva trovato anche tracce di materiale ceramico dell’epoca, nonché anche la punta di un saettone da balestra. Sono state anche trovate sepolte due grandi pietre per la molitura in calcare bianco, molto consumate. Doveva essere questa l’esatta ubicazione di quel “trappeto vecchio della porta Castiello” che è citato l’11 agosto 1586 in un contratto tra l’Università di Galatone e Livia Squarciafico, moglie di Galeazzo Francesco Pinelli, 1° duca di Acerenza e madre di Cosimo Squarciafico Pinelli, 2° duca di Acerenza, poi sposato con Anna Maria Ravaschieri Fieschi, 3ª principessa di Belmonte). Trappeto le cui vestigia, secondo il progetto di restauro, rimarranno a vista sotto il palco della progettata sala riunioni, una volta completata definitivamente. Nel succitato contratto la Marchesa acconsentiva, dietro un pagamento annuo di centosettanta ducati, in tre rate, di cedere all’Università di Galatone gli altri undici trappeti che sorgevano di fronte alla Porta S. Sebastiano e usare solo quello del Palazzo. Era dunque questo il residuo “Frantoio Feudale” che s’interrerà negli anni seguenti per consentire l’ampliamento che porterà a occupare il grande ambiente voltato, diventato in seguito stalla e poi chiesa. Infatti, in questi spazi sono state trovate altre nicchie per torchi, questo vuol dire che questa parte del Palazzo, probabilmente costruita da Cosimo Squarciafico Pinelli, 2º duca di Acerenza che prende il Feudo nel 1647, non è stata solo e sempre “stalla”. In questi ambienti si accedeva, oltre dalla porta attuale all’epoca munita di rampa lastricata con cordoli atti a non far scivolare i cavalli – riportata in luce dai restauri -, da un’apertura ora chiusa dall’edificazione a completamento dell’ala frontale del Palazzo eseguita dai Monaci Spagnoli; sicuramente dopo il 1939, anno di redazione delle piante da parte dell’Ing. Calignano, ma più probabilmente nei primi anni cinquanta. Nel settecento il frantoio si estende ormai in parte nel vano che fu poi ingrandito nel 1800 per farne il grande frantoio proto-industriale. Di questo secondo frantoio ci rimangono ben distinti la cisterna e il sentinaro. Queste deduzioni si possono fare non attenendosi ai soli documenti ritrovati e pubblicati – che non ci dicono chiaramente delle espansioni e superfetazioni ma solo di lasciti, stime e compravendite – ma possono essere ricavate analizzando il palinsesto murario e le stratificazioni che sono state scavate con grande attenzione e metodo archeologico. La Storia, spesso sembra sfuggire, non è solo fatta di documenti cartacei ma è anche evidenza archeologica e architettonica. Per questo intervengono nella definizione storica, specie se trattasi di Storia Remota, non solo validi archivisti ma anche archeologi e architetti. Non per nulla questi ultimi hanno un bel po’ di esami di storia da superare. Il confronto critico fra le fonti scritte e l’evidenza delle architetture e dei rinvenimenti archeologici è imprescindibile per una ricostruzione corretta e non prevenuta dei fatti storici. D’altronde nuove ricerche, nuovi documenti e nuovi scavi possono demolire anche antiche convinzioni senza che nessuno si debba sentire vilipeso perché le sue teorie sono sorpassate dai nuovi contributi. Personalmente ho scritto un libro sul Palazzo Marchesale nel 2003. Molto di quello che ho scritto allora è stato confermato, molte ipotesi avvalorate da documenti e ritrovamenti, ma altre teorie e notizie dovrebbero essere riviste o integrate alla luce di nuovi rinvenimenti e nuovi risultati di ricerche. Oggi quel libro, con grande onestà intellettuale, andrebbe riscritto per una buona parte e integrato per almeno altrettante pagine. Consapevole di questo già all’epoca della pubblicazione – 2003 – sottotitolavo “Note storiche ed architettoniche contestualizzate sino all’anno 2002”, annunciando una soggettività temporale in attesa della prosecuzione dei lavori e delle indagini. Dobbiamo convincerci che i libri di Scienze, e fra queste anche la Storia, … scadono! Intanto i documenti, citati più volte dallo Zacchino, sempre ricordati durante i lavori di restauro e tenuti di gran conto in atteggiamento di confronto critico, ci dicono che:

A – Il 15 aprile 1845 il Semola acquista da Arcangela Casaluci, per la somma di ducati 15,90, “un piccolo casamento diruto sito nell’abitato di Galatone in contrada Vico Marangia Isola Castello, che attacca con le case di Antonio Mazzarella da scirocco e da borea col giardinetto dell’Eccell.ma Casa Belmonte, con una porta che ha l’uscita al detto Vico Marangia.” (Atto Not. T. Susanna).

B – il 18 giugno 1845 il medesimo Semola acquista da Rizzo Giuseppe, per la somma di ducati 200, una“rimessa sita nell’isolato del castello composta di un solo lamione e la mangiatoia di cavalli al di dentro attaccante col castello del Principe di Belmonte da scirocco e colla moraglia a levante”.(Atto Not. T. Susanna).

Chi era il Semola? Don Luigi Semola era un esperto agronomo di Otranto, Amministratore Generale e “fittaiuolo” dei beni della Casa Pignatelli di Belmonte. Lo troviamo citato in diversi atti, uno tra tutti quello relativo alle Masserie Capuesi del 10 maggio 1860 e Corda di Lana del 13 maggio 1860 presso il notaio Francesco Cosma di Copertino. Il Semola si era stabilito a Galatone prima del 1844 per organizzare l’impianto che si andava ampliando integrando le vecchie strutture del Frantoio del Palazzo e costruendo con l’espansione che si andava a fare sui nuovi lotti acquistati con gli atti succitati. L’idea dell’impresa del nuovo grande frantoio, secondo l’umile parere del sottoscritto, si dovrebbe correttamente attribuire ad Angelo Granito, quinto Marchese di castellabate, nato il 20.10.1812 e morto il 29-06-1861, sposato il 9-12-1838 alla appena quattordicenne Francesca Pignatelli y Aymerich Pinelli Ravaschieri di Belmonte, nata il 03.04.1824; a sua volta figlia di Gennaro, 9° principe di Belmonte, e di Donna Carmela de Chiaro. Quindi Angelo Granito è marito di una Pignatelli di Belmonte e non semplice erede, com’è stato superficialmente detto. Anche perché senza questa precisazione si potrebbe confondere con il nipote, Angelo Granito Pignatelli di Belmonte, duca D’Acerenza, nato a Napoli 21-12-1875 e morto il 9-2-1924, figlio di Gioacchino Granito Pignatelli di Belmonte, nato il 02.11.1839, e di Maria Caterina d’Ayala Valva, nata il 21.08.1850, maritato a Donna Adelaide Serra, nata il 20-6-1897. Quest’altro Angelo Granito sì “erede” dei Pignatelli, ma in epoca successiva. Sempre lo Zacchino, meritoriamente, ci riporta integralmente la descrizione rilasciata dal gallipolino Giuseppe Castiglione autore della monografia Galatone composta per la collana “Il Regno delle Due Sicilie descritto e illustrato” di Filippo Cirelli, Napoli 1855 (e ristampata in Fonti per la Storia di Galatone a cura di V. Zacchino, Galatina 1986). “Merita però particolare attenzione nel Comune che descriviamo il grandioso Stabilimento oleario di pertinenza del signor Principe di Belmonte. Gioverà dire alcunché sulla sua origine ed importanza. Nel 1845 il tanto noto per le migliorazioni introdotte in provincia in fatto di agricoltura, D.Luigi Semola, faceva costruire in Galatone un trappeto, che per le grandi proporzioni vien denominato Stabilimento del Principe di Belmonte, come ché fondato nel castello o antico palagio feudale di proprietà di esso signor Principe. Consiste in sedici vasche a due pietre, e cinque pressoi idraulici. Richiama detto Stabilimento la curiosità di tutta la provincia, essendo unico nel suo genere, e costruito con simetria, uniformità e regolari proporzioni, in modo che da qualunque punto l’invigiolatore può osservare ciò che fanno 64 operai, oltre altre a 100 e più persone che giornalmente ivi, al più ristretto numero, prendon parte all’estrazione dell’olio comune e degli olii fini. Nel tempo del pieno raccolto nella grande stalla si mantengono 48 muli per muovere le macine. Tutto si fa a suon di campanello, e con misura di tempo segnato dall’oriuolo. Lo stabilimento di giorno e di notte viene illuminato da 72 lumi a gas; solo esempio questo di illuminazione di tal fatta che finora esista in provincia”. Documento importantissimo che ci conferma alcuni dati: le sedici mole e la stalla capace di 48 muli. Invece sappiamo che nel tempo sono diminuite le mole mentre è aumentato il numero delle presse. Quelle cinque originali sono state spostate dai muri di perimetro con tutte le vasche monolitiche di pietra leccese (angeli), poste più a centro, all’interno, fra i pilastroni delle volte, e affiancate ad altre. Non è scritto nei documenti, ma è lì, inconfutabilmente visibile dopo lo scavo. L’evidenza non si può negare. Però nessuno, fino a questo momento, si era mai chiesto una cosa abbastanza elementare che ci viene suggerita dal testo del Castiglione: da dove prendevano il gas i 72 lumi? Mica c’era l’Italcogim! Ed è qui che mi è scattata la molla mossa da ormai vecchie reminiscenze di storia di architettura: com’erano illuminati i cotonifici inglesi dell’Ottocento? E sono andato a rinfrescarmi la memoria. L’idea di applicare all’illuminazione i gas combustibili, quelli che si formano durante la decomposizione di certe sostanze organiche, appartiene al chimico francese Filippo Lebon. Egli riuscì ad ottenere gas infiammabile dalla distillazione del legno e ciò poteva servire tanto per il riscaldamento, quanto per illuminare. I mezzi impiegati dal Lebon ebbero in Francia un principio di esecuzione, ma non furono spinti molto avanti per la tragica morte dell’inventore, avvenuta nel dicembre del 1804. Gli studi dell’ingegner Lebon furono ripresi in Inghilterra da W. Murdock, il quale, da bravo inglese, sostituì il legno col carbon fossile. Murdock, che aveva assistito a Parigi alla dimostrazione di Lebon, era un progettista meccanico presso la fabbrica inglese di caldaie e motori a vapore Boulton-Watt, quindi agevolato dal potenziale tecnologico della ditta e sostenuto da Gregory Watt, figlio di James Watt (il grande inventore il cui nome è legato al motore a vapore e un’unità di misura fisica.). I suoi primi esperimenti col nuovo gas consistettero nell’illuminazione dell’officina di Watt e Boulton a Soho già nel 1803, e della filatura di lino dei signori Philipps e Lée a Manchester. Il carbone era distillato in ampie storte di ghisa e il gas, condotto in grandi serbatoi realizzati anch’essi in ghisa, veniva lavato e purificato prima di essere trasferito ai becchi di combustione. La luce prodotta si caratterizzava per dolcezza e vivacità; inoltre questa fonte d’illuminazione presentava il vantaggio di non originare scintille e, di conseguenza, riduceva notevolmente i pericoli d’incendio ai quali erano esposti tutti i cotonifici inglesi, costruiti prevalentemente in legno. Nel 1812 Murdock costruì a Londra il primo impianto per l’illuminazione pubblica a gas. Allora ecco che cos’è questo grande marchingegno: niente di più di quello che resta di una caldaia per la produzione di gas. In pratica il guscio esterno di un gasogeno (o gassogeno), ossia di un dispositivo in grado di produrre gas a partire da una massa solida. I gasogeni più noti sono quelli a gas povero, che consistono in particolari bruciatori costituiti da una camera cilindrica di lamiera alta dai 3 ai 5 metri con diametro di circa 2 metri, ricoperta di refrattario. Alla base c’è una griglia a forma di cono su cui è appoggiato il combustibile e attraverso cui è immessa l’aria. Ricerco e trovo delle immagini su internet e si attagliano perfettamente alla mia fossa con la corona circolare divisa a settori. Ecco la soluzione. BINGO! In questi forni al combustibile solido (carbone, coke o semplicemente legna secca) è fornita una quantità insufficiente di ossigeno, cosa che porta alla formazione di molecole di monossido di carbonio. Il monossido di carbonio può ulteriormente essere ossidato portando alla formazione di anidride carbonica. Il gas povero prodotto è appunto una miscela di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrogeno, e si forma anche per effetto del vapore d’acqua che si genera durante la combustione e attraversa il carbone incandescente facendogli sprigionare una miscela detta gas d’acqua, che si unisce agli altri prodotti della combustione (globalmente detti gas d’aria) costituendo un combustibile economico ma dal basso potere calorifico (nel nostro Frantoio dalle 12 bocche di raccolta del gas partivano 6 tubicini per ognuna = i 72 lumi del documento!). Gas povero che durante il periodo autarchico dell’Italia Fascista servì anche a muovere camion e autovetture. Il gasogeno di Galatone, progettato da don Luigi Semola, era nient’altro che la rielaborazione del modello inglese dal quale differiva perché, anziché essere montato in una struttura di mattoni fuori terra, era semplicemente ed economicamente interrato in una fossa scavata nella tenera arenaria locale. A Galatone il gas, anziché dal carbone, era ricavato dagli scarti della produzione dell’olio: fogliame e sansa. Un sistema ecologico di riciclo completo all’avanguardia. Tanto all’avanguardia dall’essere stato perfino dimenticato a Galatone, dove nessuno aveva più l’idea di cosa potesse servire questa strana fossa, chissà quando spogliata dalle sue strutture metalliche; sicuramente dopo l’avvento della illuminazione a corrente elettrica che fece improvvisamente diventare obsoleta quella a gas. Intanto lo scavo è continuato ed è venuta fuori tutta la struttura, profonda circa 3 metri e mezzo. Era ripiena di detriti di terra e pietre con alcuni oggetti del novecento. D’interessante solo alcune lucerne smaltate di epoca recente, ossa di animali di bassa corte e, in fondo – e questo data in qualche modo l’epoca del riempimento! – un pitale di lamiera smaltata con bordino cobalto, di fabbricazione risalente al primo dopoguerra. Il tutto combacia perfettamente con l’idea del gasogeno ed anche con la presunta data di dismissione dell’impianto. Un ultimo discorso vale la pena fare sul Frantoio venuto fuori dagli scavi. In queste belle e ampie volte si era scelto, fin dal primo momento della progettazione (quasi 25 anni fa), di allocare un museo civico. Gli ambienti erano idonei, l’accesso appropriato, la luce zenitale proveniente dai lucernari ottima, l’ubicazione pragmaticamente perfetta. Nonostante i numerosi progetti di varia destinazione del resto del Palazzo che si sono succeduti in questi anni, la destinazione di quegli spazi è rimasta sempre la stessa. Inoltre si è sempre pensato a quel percorso che unisse, in forma di galleria coperta, via Garibaldi al giardino posteriore del castello, così da raggiungere via Castello e rivitalizzare lo spazio posteriore. In questo modo i cittadini, che avrebbero percorso la galleria, si sarebbero trovati con la Memoria di Galatone in bella vista, separati solo da grandi vetrate dal loro Passato. Dall’altra parte della Galleria ci sarebbe stata la sala multimediale per i convegni. Questo avrebbe consentito di attirare l’attenzione e la curiosità del pubblico proprio sugli spazi museali. In effetti, così si sta realizzando il restauro. Solo che, scavando per riportare all’altezza originale le volte, è venuto fuori, pressocché intatto, il vecchio frantoio ottocentesco. Il museo, praticamente, c’è già: un museo sulla antica lavorazione dell’olio, dove si vedono tutti i sistemi di spremitura, di filtraggio, di eliminazione dei rifiuti; dove ci sono due enormi sentinari (che sicuramente andrebbero ripuliti per scoprire cosa si nasconde dentro la morbida coltre di residui vegetali), una sapiente rete di fognoli, vasche a vaso comunicante per la separazione dell’acqua di vegetazione, pile in leccese – le ciaie – per contenere e lavare le olive, vasconi cilindrici – gli angeli – per la raccolta dell’olio proveniente dalla pressatura; le mole a due pietre ricostruibili in quanto ogni parte lapidea è stata conservata e aspetta solo di essere ricollocata. Figuratevi che anche le piste intorno alle mole, con il loro pavimento di ciottoli di fiume annegati nell’astraco di calce battuta, rappresentano un documento interessantissimo a testimonianza di come l’esperienza e l’intelligenza degli uomini del tempo consentiva di avere sotto gli zoccoli dei muli un pavimento antisdrucciolo, duro e facile da pulire dagli escrementi animali. Il tutto ha portato i progettisti a fermare i lavori in quel settore. Prima di tutto perché i fondi stanziati per quella parte sono stati impiegati per gli scavi a mano, e di tipo “archeologico” e il trasporto di metri cubi di macerie e terra (circa 250 metri cubi di materiale scavati quasi interamente a mano e fuori preventivo), secondo perché quelli spazi vanno giustamente ripensati in funzione dei ritrovamenti. Correttezza vorrebbe che si musealizzasse il Frantoio, con passerelle, segnaletica, pannelli esplicativi e illuminazione adeguata. Dopo si può anche pensare di usare gli spazi rimanenti, quelli meno interessanti, per l’inserimento di qualche vetrina per l’eventuale esposizione di altri reperti, certamente non in contrasto con il contesto. Penso, ad esempio, a quelli della Grotta Cappuccini. Certo è che tutto il Frantoio, ora anche impreziosito dal ritrovamento della fossa del gasogeno, rarissimo esempio di archeologia dell’epoca della Rivoluzione Industriale nel regno delle Due Sicilie, è un simbolo di valore grandissimo per tutta Galatone. E tale deve restare, perché racconta, preserva e tramanda le intelligenze e le tecnologie di una nostra epoca lontana. A questa forma d’identità e specificità locale io ritengo non possiamo certo rinunciare. Il Folk Lore è Memoria del Popolo. La Nostra Memoria non si può svendere.

Giuseppe Resta

© Questo sito web non ha scopo di lucro, non userà mai banner pubblicitari, si basa solo sul mio impegno personale e su alcuni reportage che mi donano gli amici, tutti i costi vivi sono a mio carico (spostamenti fra le città del territorio salentino e italiano, spese di gestione del sito e del dominio). Se lo avete apprezzato e ritenete di potermi dare una mano a produrre sempre nuovi reportage, mi farà piacere se acquisterete i miei romanzi (trovate i titoli a questa pagina). Tutto ciò che compare sul sito, soprattutto le immagini, non può essere usato in altri contesti che non abbiano altro scopo se non quello gratuito di diffusione di storia, arte e cultura. Come dice la Legge Franceschini, le immagini dei Beni Culturali possono essere divulgate, purché il contenitore non abbia fini commerciali. I diritti dei beni ecclesiastici sono delle varie parrocchie, e le foto presenti in questo sito sono sempre state scattate dopo permesso verbale, e in generale sono tutte marchiate col logo di questo sito unicamente per impedire che esse finiscano scaricate (come da me spesso scoperto) e utilizzate su altri siti o riviste a carattere commerciale. Per quanto riguarda le foto scattate in campagne e masserie abbandonate, se qualche proprietario ne riscontra qualcuna che ritiene di voler cancellare da questo blog (laddove non c’erano cartelli o muri che distinguessero terreno pubblico da quello privato, non ce ne siamo accorti) è pregato (come chiunque altro voglia segnalare rettifiche) di contattarci alla mail info@salentoacolory.it

Davvero eccezionale. Queste sono le antiche eccellenze da far conoscere al pubblico italiano oltre i comuni percorsi del turismo. È l’italia che non ti aspetti, spesso sottovalutata e inimmaginata. Complimenti, lavoro egregio degli studiosi. Un saluto.