Ugento. Porgendo all’orecchio una conchiglia ricolma dall’eco lontano del rumore del mare partirono dall’Illiria, battendo una vecchia rotta verso una terra nuova incastonata lungo l’opposta sponda dell’Adriatico. In balia delle onde, quasi come un miraggio nel deserto, intravidero gli orli di un litorale sferzato dal vento, che, ululando contro gli scogli, dissolveva il fumo dell’olocausto elevato al cielo dagli abitanti del luogo. A bordo delle loro zattere ormai sfasciate vennero attratti da un monolite alto quasi sei metri, che, imponente e maestoso, si ergeva, luccicando come un faro di giorno e di notte. Al loro sbarco quel faro si spense, rovinando in tanti pezzi sotto il peso del fosco presagio di un abbandono da parte di volubili dei invidiosi di quello scorcio di paradiso.

Nel microcosmo intorno all’isolotto di Pazze, dove nell’età del Bronzo pullulava di vita un villaggio di pastori, agricoltori e pescatori, piombarono gli Iapigi, brandendo armi in ferro in sella ai loro cavalli, ai quali non avevano voluto rinunciare, trainandoli insieme a loro senza esitare. Emigravano dalle loro montagne innevate, custodendo gelosamente i segreti della metallurgia, che avrebbe assicurato loro il predominio sulle popolazioni autoctone con la forza delle armi e con l’abilità di dissodare zolla dopo zolla persino una terra arida a furia di essere arsa dal sole.

Dopo aver reso omaggio alle divinità del mare si insediarono su una duna costiera per alloggiare in un villaggio di capanne, mescolando il loro sangue con quello degli indigeni, che, trasecolati, muti e confusi, dopo una timida resistenza, preferirono scendere ad un compromesso poco onorevole pur di scongiurare un massacro. Da questo seme dell’integrazione, attraverso una catena di umane generazioni, lungo il versante jonico della penisola salentina sarebbe germogliato il virgulto di uno degli insediamenti dominanti della Messapia. Quel crogiolo di razze trasformò le spade in vomeri, rischiarando le tenebre dei secoli con il fulgore delle divinità del pantheon greco molto più potenti rispetto a quelle ataviche, tra cui Zeus fulminatore ed Eracle conquistatore, ossessionato a proseguire oltre le colonne del mondo fino ad allora conosciuto il viaggio verso l’ignoto. Armato di clava e vestito con le spoglie del leone nemeo, ritto in mezzo a due cornucopie traboccanti di fiori e frutti simbolo di prosperità, il semidio venne adottato sull’arme civica di Ugento per rendere immortale il mito di Ozan.

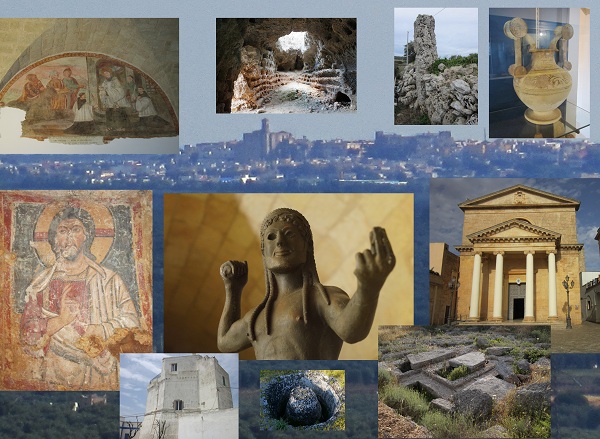

Anche se si ignorano le vicende relative alla fondazione è verosimile che tra il VII e il VI sec. a.C. l’insediamento arcaico sia rimasto coinvolto in un intenso processo di urbanizzazione del tutto inconfondibile nella sua fisionomia. La scintilla venne innescata dalla sua invidiabile posizione strategica che lo vedeva posizionato su un’altura facilmente difendibile e per giunta distante pochi chilometri dal mare. Già nell’età del Ferro, nella zona corrispondente al centro storico, sorgeva un abitato a capanne. Per motivi difensivi, tra la seconda metà del IV e il III sec. a.C., venne innalzata una poderosa cinta muraria, che, con i suoi 4.900 m. circa, superava in lunghezza quella di qualsiasi altro centro messapico. Le fortificazioni, che recintavano una superficie di 145 ha. adibita ad uso agro-pastorale, presentavano uno spessore di 6-7 m. ed erano costituite da due paramenti realizzati da uno o due filari di grossi blocchi parallelepipedi di calcare locale con emplekton costituito da terra frammista a pietre. Tra i rovi se ne conservano ancora ampi tratti nella parte settentrionale, in quella nord-orientale e in quella sud-occidentale dell’abitato moderno, a cavallo tra le aree rurali, scampate miracolosamente alla selvaggia espansione edilizia. Il circuito murario venne interrotto da varie porte, sulla cui ubicazione sono state avanzate diverse congetture. Attraverso saggi ne sono state individuate due, ma altre se ne dovevano aprire in diversi settori come risulterebbe dallo studio della fotografia aerea. Lungo il lato orientale della cinta, al fine di implementare ulteriormente la difesa, venne scavato un fossato largo 6-8 m., oggi quasi del tutto interrato, dal quale vennero estratti i massicci blocchi impiegati per la costruzione del circuito murario.

Il rinvenimento di olle cinerarie nelle necropoli del territorio ugentino documenterebbe l’acquisizione del rito della cremazione anche se quello prevalentemente praticato consisteva nell’inumazione con il cadavere adagiato su un fianco e in posizione rannicchiata, sostituita in seguito da quella supina di tipo greco. La tipologia delle tombe annoverava quelle ad incinerazione, in cista e in olla, a fossa e a cassa, su coppo e ad enchytrismos, ossia in un recipiente di terracotta, generalmente un pithos, sigillato con una lastra di pietra. Le tombe a fossa, scavate nella roccia, venivano generalmente serrate con un lastrone calcareo; talvolta esse presentavano sul fondo un gradino, su cui veniva adagiata la testa del defunto. Alcune venivano intonacate e decorate con motivi geometrici e con una fascia in rosso e in blu dipinta a fresco secondo il gusto artistico imperante. Nel 1986, in prossimità del circuito della cinta muraria messapica, in contrada Sant’Antonio, nel corso di lavori di sbancamento vennero alla luce tracce di una necropoli rimasta in uso per almeno quattro secoli.

Un primo intervento, condotto dalla Soprintendenza Archeologica, portò al rinvenimento di venticinque tombe, purtroppo in gran parte già danneggiate dal mezzo meccanico, che restituirono materiali di corredo databili dal VI al III sec. a.C. L’area di scavo venne successivamente ampliata nel 1987, allorquando furono scoperte ulteriori sepolture e un tratto della cinta muraria a grossi blocchi squadrati. Da questa e da altre scoperte in molti si convinsero che tra le pieghe della terra o sotto qualche arteria pubblica o casa privata si annidassero ancora ipogei e sepolcri monumentali, tipica espressione aristocratica, come lo fu la tomba a cassa di lastroni definita “dell’atleta”. Rinvenuta nel 1970 in via Salentina essa, in virtù della strabiliante ricchezza del corredo, venne definita principesca. Il basamento, costituito da sette blocchi di calcare presentava un incavo per la sistemazione del letto funerario composto da travi in legno incrociate. I sei lastroni delle fiancate e delle testate erano rivestiti da uno strato di intonaco visibile solo sulle pareti interne. La copertura, a doppio spiovente, era costituita da due lastroni anch’essi intonacati sul lato interno secondo un modello tecnico-stilistico tipico di maestranze greche o forse indigene, che si uniformavano al modello architettonico ellenico, così come testimoniato dai due capitelli (uno dorico con abaco, decorato da rosette, e un altro a sofà), rinvenuti tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, su quella che doveva essere l’acropoli della città. Gli elementi architettonici in pietra leccese, relativi probabilmente a sostegni di doni votivi insieme ad alcune iscrizioni messapiche, confluirono nella raccolta di un infaticabile “appassionato cultore di storia patria”, il barone Adolfo Colosso, ospitata nelle scuderie di Palazzo Colosso a Ugento, dove rifulge una delle collezioni archeologiche private più importanti d’Europa. Si tratta di un patrimonio di inestimabile valore annoverante ben 794 reperti (risalenti tra il VI sec. a.C. e l’età altomedievale) scampati alla distruzione, ai dischi dell’aratro e al mercato clandestino.

La monumentale tomba dell’atleta ospitò almeno due deposizioni, di cui la prima, databile tra il 510 e il 490 a.C., riservata ad un uomo dell’età di trent’anni, mentre la seconda accolse le spoglie mortali di un quindicenne vissuto tra la fine del V e l’inizio del IV sec. a.C. La magnificenza dei vasi di bronzo e il loro inquadramento cronologico rimanderebbero alle tombe principesche scoperte in territorio lucano (Sala Consilina, Melfi, Armento) e peceuta (Noicattaro, Rutigliano e Castiglione di Conversano). Una caratteristica fondamentale distinguerebbe, però, le tombe peucete e lucane da quella ugentina, in quanto le prime accoglievano armature di fattura greca, mentre ad Ugento, accanto al defunto, non erano stati deposti gli emblemi militari, bensì quelli attinenti alla pratica atletica e agonistica, tipica espressione dell’infiltrazione dell’ellenismo in ambito messapico.

Il sepolcro ugentino rivestirebbe anche un notevole valore artistico per il fatto che le sue pitture segnerebbero una tappa fondamentale nell’evoluzione iconografica apula arcaica. Le fiancate e le testate erano decorate con linee in rosso e blu, che scorrevano sul fondo bianco delle pareti: in basso spiccava una spessa fascia di color rosso, intervallata da una lista in blu alternata a due linee rosse disegnate fino al bordo superiore, mentre i due lastroni superiori erano dipinti e decorati da un’unica banda rossa. Nella sezione meridionale del tetto, in corrispondenza con il piano di deposizione del letto funerario, erano state affrescate alcuni motivi di difficile lettura a causa del cattivo stato di conservazione. Il sistema narrativo si dipanava su entrambi i lastroni, ricalcando motivi ornamentali, caratterizzati da rami con foglie, un gallo, una trozzella, un ariballos ed un volatile. I ricchi vasi di bronzo di fine VII-inizi VI sec. a.C., associabili al corredo della prima deposizione, suffragherebbero l’esistenza in età arcaica di rapporti diretti tra Ugento e la Grecia, privilegiando la pista peloponnesiaca. Nel corredo del secondo inumato, invece, predominava il vasellame d’importazione coloniale, veicolato attraverso i flussi implementati nella seconda metà del V sec. a.C. dai coloni laconici di Taranto e sfociati nella vasta koinè culturale apula del IV sec. a.C.. Le circostanze del rinvenimento non hanno permesso di determinare l’esatta dislocazione della suppellettile funeraria. Parte di essa doveva essere appesa alle pareti, come segnalerebbero i fori, dove erano conficcati i chiodi di ferro rinvenuti ormai corrosi sul fondo della sepoltura e talvolta anche concrezionati sulle anse dei vasi di bronzo, lì deposti. Tra i pezzi più rappresentativi del corredo, esposti nel Museo Civico di Ugento basti ricordare: una brocca (oinochoe) a corpo ovoidale su basso piede tronconico e a bocca trilobata proveniente da Rodi, un vaso utilizzato per contenere acqua (hydria) con anse verticali a rotelle a testa leonina, e una brocca sbaccellata, utilizzata per mescere il vino attinto dai crateri, la cui ansa era costituita da un kouros (giovane) nudo, che puntellava i piedi su di un gorgoneion di tipo arcaico.

Oltre ai vasi italioti a vernice nera degni di nota sono: il bacino, incentrato su tre zampe leonine; la patera desinente all’attacco superiore con una protome conformata a cigno; gli strigili; l’hydria e la tazza (skyphos) di matrice proto italiota; l’anfora di tipo panatenaico con scena di komos dionisiaco, inquadrabile tra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C, probabile premio per un agone atletico; il kalathos con decorazione floreale e geometrica bicroma in rosso e vernice nera di fine VI sec. a.C.; vari boccali e vasi per profumi (lekythoi) considerati pezzi più unici che rari nel panorama archeologico non solo messapico.

Una singolare scoperta fu quella verificatasi nel 2005 in una fossa ricadente in una proprietà privata. Si trattava di una sepoltura “non formale” di un individuo di 18-25 anni occultato in una zona marginale della città in posizione di decubito ventrale, con il braccio destro flesso in avanti e l’avambraccio sinistro sotto le costole. A colpire gli archeologi, oltre al cranio fracassato e alle numerose fratture riscontrabili sugli arti superiori, inferiori e sul torace, la giacitura dello scheletro riverso sotto un cumulo di coppi di tegole, ossa di animali, frammenti di vasi, piatti, anfore e ceramica da fuoco.

Questo episodio di cronaca nera di duemilatrecento anni fa si profilò sin da subito per gli archeologi come un enigma difficile da risolvere, ma facile da interpretare, nel momento in cui nella stessa buca, utilizzata come estrazione di bolo in età messapica e come fossa di discarica in età ellenistica, riaffiorarono i resti di un cane. Evidentemente in quel luogo si consumò un atto efferato di giustizia sommaria nei confronti di un cane e del suo padrone, che forse si era macchiato di azioni scellerate e malvagie relative a qualche omicidio oppure lui stesso venne barbaramente trucidato insieme al suo amico più fedele, che ringhiava contro l’assassino, squarciando il silenzio della notte, per cercare di attirare l’attenzione da parte degli abitanti dei dintorni immersi in un sonno profondo. Chissà se il colpevole venne mai punito per quel reato dall’assemblea di anziani, alla quale sembra riferirsi il termine daranqoa/deranqoa, inciso su alcune epigrafi ugentine a carattere ufficiale del III sec. a.C. e tradotto da alcuni linguisti in maniera controversa dapprima “in Taranto” e poi nell’assemblea senatoriale per il suo accostamento al termine gerusia.

L’insediamento di Ugento, come d’altronde la penisola salentina, costituì un ponte di primaria importanza tra l’Occidente e l’Oriente, e, di conseguenza, fu teatro di scambi di carattere economico e culturale fra le genti del bacino del Mediterraneo, così come testimoniato tra l’altro dal materiale archeologico, rinvenuto nel villaggio preistorico di Pazze, e dalle numerose monete provenienti da Magna Grecia, Grecia continentale, da alcuni centri dell’Africa mediterranea e da Roma. Dall’esame dei tipi monetali circolanti la moneta di Taranto detenne il primato tra la fine del VI sec. e la metà del III sec. a.C., anticipata e affiancata da monete di colonie greche del versante ionico, come, ad esempio, Metaponto, Sibari e Caulonia. Nei secoli successivi la circolazione monetale si arricchì di altri tipi provenienti da diversi siti italioti. Nel IV sec. a.C. fecero la loro apparizione anche le monete nord-africane, dapprima quelle di Cirene e di Cartagine (IV-III sec. a.C.), poi quelle della Numidia e dell’Egitto. Nel IV sec. a.C. comparvero le tipiche emissioni monetali romane, documentate da un esemplare romano-campano. Dopo la battaglia di Canne del 216 a.C. Annibale venne accolto come un liberatore dalla maggior parte delle città vincolate per giuramento alla lega sallentino-messapica. Di quelle ignobili città salentine, definite da Livio (ignobiles urbes) l’unica ad essere espressamente menzionata per un certo prestigio fu Uzentum, che aprì le sue porte al generale cartaginese nel 214 a.C.. La presenza di reparti punici, oltre ad essere tradita dagli storici, è documentata dal rinvenimento di un sepolcreto scavato in una duna sabbiosa di Torre S. Giovanni, in prossimità della Torre di Carlo V, dove era attivo il rinomato portus uxentinus.

Il processo di romanizzazione, innescato dalla guerra annibalica, si concretizzò in concomitanza della guerra sociale, in seguito alla concessione della cittadinanza romana e alla trasformazione nell’89 a.C. di Uxentum in municipium. Nel periodo della dominazione romana fiorirono gli insediamenti prediali di Paternò, Geminiano (Gemini), Varano e Pompignano come documentato dalle monete di età repubblicana e imperiale sepolte in diverse tombe a cassettone. Nel III sec. d.C. si verificò una certa rarefazione delle monete imperiali, che si ridussero a sei pezzi nel IV secolo fino a scomparire successivamente a causa delle invasioni barbariche. Per quanto concerne il polo portuale di Torre San Giovanni, dove è stato attestato il culto di Artemis Bendis, il contesto archeologico attesterebbe una frequentazione a partire dal VII sec. a.C. Ma è probabile che tale evidenze non coincidano con la prima fase. Significativo appare il ritrovamento di frammenti di ceramica ad impasto, simile a quella rinvenuta nel villaggio limitrofo di Pazze, dove la presenza di sostanze bituminose d’origine mediorientale, usate come collante per i vasi, fungerebbe da termometro per misurare l’intensità dei traffici marittimi già alla fine dell’età del Bronzo.

Per lo svolgimento delle più elementari funzioni di ancoraggio si può supporre che anche lo scalo ugentino, almeno in età classica, fosse dotato di una serie di infrastrutture come, ad esempio, il molo e gli edifici per il ricovero del personale, i magazzini per il deposito delle derrate alimentari e i laboratori, dove venivano riparate le navi e rattoppati gli strappi sulle vele. Nella seconda metà del IV sec. a.C. venne realizzata una mastodontica opera di fortificazione lunga 3.500 m. intorno all’approdo, dotato di un sistema difensivo articolato e complesso e implementato dalla massiccia mole di un fortilizio circondato da un fossato. Allo stato attuale il porto di Ugento si sviluppa lungo un’insenatura che abbraccia la torre costiera di Carlo V e la riva opposta. La rada risulta delimitata ad ovest da un arcipelago di scogli disseminati lungo il litorale sabbioso in linea con la punta detta “del Palmentello”. Sulla scia di questo antemurale naturale in direzione sud si snoda una dorsale sottomarina, nota da sempre con il nome di “secche di Ugento”, i cui tranelli per la navigazione erano indicati anche dai portolani antichi, che suggerivano ai naviganti di girare al largo per evitare di affondare. Nel maggio del 280 a.C., navigando verso Taranto, Pirro, re dell’Epiro, non tenne conto del prezioso consiglio, rimettendoci molte navi e rischiando di rimanere vittima di un terribile naufragio. Stessa sorte infausta corsero nel 1561 due fuste turche, che, seppur arenate, riuscirono a disincagliarsi e ad approdare lungo quel tratto di litorale. L’intervento fulmineo di quattrocento armati non solo respinse i pirati, ma evitò l’ennesima invasione barbaresca.

Ma la scoperta delle scoperte risale al 1961 quando dagli abissi dei secoli casualmente ritornò alla luce il simulacro bronzeo dello Zeus stilita sepolto, in un momento di forte attrito con la colonia spartana di Taranto e di rigetto dei canoni ellenici, insieme ad un grappolo d’uva di peltro. Pallido riflesso dello splendore di Ugento in età arcaica la statua, alta appena settantaquattro centimetri, venne al momento della scoperta erroneamente identificata con il dio del mare Poseidon anche se l’iconografia della figura incedente la collegava inequivocabilmente ai bronzetti raffiguranti tra il 530/520 Zeus o Eracle nell’atto di impugnare rispettivamente il fulmine o la clava. Fra le varie similitudini ancor più sorprendente apparve il confronto con il modello imperante di divinità ricorrente sulle prime monete incuse di alcune città magno greche.

L’anonimo artista tarentino, autore dell’opera scolpita nel 530 a.C. preferì installarla su una colonna scanalata, sormontata da un capitello in pietra. L’elemento architettonico, abbinato alla colonnina votiva, venne impreziosito da rosette a molti petali a rilievo nel solco di canoni tipici della Messapia come documentato da due capitello con analoga decorazione a rosette rinvenuti rispettivamente a Ugento (collezione Colosso) e a Vaste. Immerso nell’atmosfera dei luoghi mistici della religione messapica il dio fulminatore era rappresentato nudo e in movimento, mentre con la mano destra brandiva la folgore e tra le dita della sinistra afferrava gli artigli di un’aquila prerogativa di una divinità maschile identificabile con lo Zeus Keraunios “saettante” o Kataibates “discendente”. La statua, capolavoro della toreutica magno greca, doveva essere collocata all’interno di un recinto sacro monumentalizzato (temenos), epicentro di suggestive liturgie che aleggiavano tra cielo, terra e mare. L’area sacra, immersa tra alberi frondosi, sorgeva nelle vicinanze del luogo dell’occultamento in corrispondenza dell’acropoli dell’abitato indigeno arcaico, dove, alimentato dal palpito della natura, si percepiva il respiro cosmico del signore dell’Olimpo intento a governare le forze del caos.

La divinità suprema non a caso si manifestava nel corso di violenti temporali, allorquando il cielo cupo veniva squarciato dal rombo di tuoni e dal fulgore dei fulmini. E, nella quiete dopo la tempesta, i Messapi di Ugento si riversavano attoniti nel recinto sacro per espiare, offrendo primizie e libagioni per lo scampato pericolo. Al cospetto dell’effigie del dio folgoratore elevavano in coro come un mantra l’invocazione klaohi Zis (ascolta o Zeus), incipit di una struggente preghiera di lode e di ringraziamento, andata irrimediabilmente persa nel fruscio delle fronde, nello sciabordare delle acque e nel belare di agnelli, pecore e capre destinati al macello come vittime sacrificali per lavare con il loro sangue l’empietà e il male e scongiurare così l’avvicendarsi delle tenebre.

Alla caduta dell’Impero Romano, dopo le invasioni barbariche di Visigoti (409), Vandali (410) Eruli (475), Ostrogoti (489), Goti (545) Alemanni e Franchi (554) che prostrarono la gloriosa città, cruente guerre si scatenarono per la conquista del potere. Una luce fioca tornò a brillare sotto l’impero bizantino in virtù del porto, considerato alquanto sicuro per fare imbarcare le truppe, mentre la discesa agli Inferi venne toccata nell’842 con la seconda distruzione ad opera dei Saraceni, predatori sempre più arditi, il cui ricordo rimane ancora oggi nei toponimi campo saraceno e lacco saraceno. Per riveder le stelle occorse attendere l’arrivo dei monaci basiliani stabilitisi nelle grancie per rinnovare l’agricoltura e nei cenobi per diffondere la liturgia greca.

I Normanni cercarono di arginare il grecismo sempre più dilagante, affidando verso la fine dell’XI secolo il casale di Ugento a Pecicco De Trebigne e il soglio episcopale agli inizi del XII secolo al monaco benedettino Simeone nel tentativo di stabilire il primato della chiesa di Roma e di conseguenza del rito latino. Nel 1195 il feudo venne incorporato nella sfera del Principato di Taranto, donato nel 1240 da Federico II di Svevia al figlio naturale Manfredi, il quale, per reprimere i moti di baroni e prelati locali, fu costretto a mettere a ferro e fuoco la maggior parte di Terra d’Otranto. Passata la baraonda sveva nel 1268 i castellani ribelli continuarono ad essere puniti per la loro alterigia persino dagli Angioini. Dopo l’insediamento del nuovo re, Carlo d’Angiò, e il ristabilimento della pace nel regno, minato sin nelle fondamenta da accanite lotte fratricide tra guelfi e ghibellini, si voltò pagina. Iniziarono a profilarsi all’orizzonte schiere di feudatari a partire nel 1272 dal castellano Giovanni Conte, nel 1273 da Rainaldo de Spina fino al conte Tommaso D’Aquino. Nel 1294 i beni dei conti d’Aquino, caduti in disgrazia per la rivolta fomentata da Adinolfo contro la corona angioina, vennero incamerati dal Regio Fisco fino a quando Ladislao Durazzo non concesse il principato di Taranto a Raimondello Orsini Del Balzo, conte di Soleto e di Lecce, ripagandolo per i servigi resi. Dopo alterne vicende, segnate dalla morte di Raimondello, Ladislao, re di Napoli, che, nel frattempo, aveva contratto matrimonio di convenienza con la vedova, Maria D’Enghien, nel 1414 morì. Le nefandezze della regina Giovanna II d’Angiò, succeduta al trono, riportarono al comando del Principato, Giovanni Antonio Orsini del Balzo almeno fino al suo assassinio che segnò l’estinzione della linea degli Orsini del ramo di Taranto.

Nel vortice degli eventi, dalla presa di Otranto da parte dei Turchi nel 1480 e alla riconquista da parte dell’esercito cristiano nel 1481 fino al tramonto angioino e al ritorno della pirateria islamica, eserciti di invasori passarono sotto i ponti della storia ugentina. Corse un brivido lungo la schiena dei casali e dei borghi fortificati di Terra d’Otranto, quando vascelli ottomani, al comando del pirata algerino Ariadeno Barbarossa, si posizionarono nel Canale pronti ad assaltare la flotta spagnola supportata dalle navi di Andrea Doria. L’occasione si presentò nel luglio del 1537 a Castro e il 4 agosto 1537 si concluse con il saccheggio di Ugento da parte dei signori del mare, che continuarono a scorazzare indisturbati, seminando il terrore, fino a sospingere la popolazione in lontane contrade sperdute nell’entroterra. Nel 1543 fu la volta del pirata Dragut, che riuscì a sbarcare con quattrocento mercenari sul litorale di Morciano, dirigendosi verso Presicce. Respinto sulle alture di Santa Barbara dalle truppe dal governatore Ferrante Loffredo, prima della ritirata, riuscì a depredare Salve, Gagliano del Capo e il santuario di Santa Maria di Leuca, riducendo in schiavitù gli abitanti inermi. Quattro anni dopo tornò alla riscossa, approdando a San Giovanni di Ugento, razziando Felline e Alliste e puntando verso Racale. L’intervento provvidenziale del preside Loffredo, che presidiava il territorio, evitò il peggio anche se il pirata, ripiegando verso lo scalo ugentino, ancora una volta, riuscì a farla franca per cimentarsi in nuove scorrerie. L’esodo di massa verso l’entroterra cessò soltanto quando venne varato il progetto, sostenuto dal viceré spagnolo don Pietro Afan di Ribera (1559-1571), di erigere una catena di torri costiere di avvistamento e di difesa, come la Torre detta di San Giovanni (1565), la prima ad essere eretta nel Salento, e Torre Mozza o dei Fiumi, armate entrambe con pezzo d’artiglieria da tre libbre di palla e ultimate entro il 1568. La prima venne costruita a spese dell’Universitas che fu costretta a sborsare 380 ducati, la seconda fu innalzata con fondi del Vescovado e dei cittadini di Gemini, ma i lavori, che non vennero eseguiti a regola d’arte e si avvalsero dell’uso dell’acqua di mare nell’impasto della malta, compromisero la tenuta statica del fortilizio fino al punto che esso crollò parzialmente. Così da Torre dei Fiumi venne bollata con disprezzo dai posteri come Torre Mozza.

Dopo la parabola feudataria di Marzio Colonna, scomparso senza eredi diretti, la Terra di Ugento nel 1533 fu venduta al conte Ferrante Pandone di Napoli. Seppur incrementata la comunità ugentina era ridotta al lastrico a causa dell’imposizione di diritti feudali insostenibili sui fuochi e sui mulini. La signoria dei conti Pandone venne avvelenata da dispute tra i feudatari e l’Universitas, impossibilitata a riscuotere tasse e gabelle per versarle al fisco. In un’atmosfera di decadenza il feudo passò allora ai conti Vaaz de Andrada, che, nel 1643 lo cedettero per 61.000 ducati ai marchesi D’Amore discendenti di una nobile famiglia fiorentina assurta alla ribalta con la venuta di Carlo II d’Angiò. I D’Amore tentarono inutilmente, in vari tempi e in vari modi, di risollevare le sorti dei coloni, angariati, oppressi e intrappolati nella morsa del morbo della malaria, ma vennero travolti come un fiume in piena da beghe intestine, acuite da matrimoni tra consanguinei per meri motivi di successione, liti, vertenze legali tra madri e figli, atti di rinuncia, vitalizi e soprattutto dall’ostinazione a non voler rinunciare alla sterminata sequela di privilegi anacronistici e intollerabili. Sul viale del tramonto, tra luci e ombre, per oltre centosessantasette anni amministrarono Ugento fino all’eversione della feudalità.

Depositario fedele dei segreti delle famiglie feudatarie (sia dei rami principali che di quelli cadetti) fu senza ombra di dubbio il castello nel quale abitarono. La sua origine, alquanto incerta, affonderebbe le radici in età normanna, quando Ugento come sede episcopale latina rinacque a nuova vita. Dopo il passaggio di Pecicco De Trebigne il fortilizio per volere di Carlo I d’Angiò venne restaurato alla bisogna, continuando a versare in precarie condizione statiche. Nel 1537, avvolto nelle fiamme, appiccate dalle orde saracene, rimase seriamente danneggiato, riportando la distruzione di due torri e dell’ala occidentale sia del piano terreno che del piano nobile. Nel 1564 il conte Vincenzo Pandone iniziò a ricostruirlo, convertendolo in dimora/fortezza. A continuare l’opera titanica fu il conte Emmanuele Vaaz de Andrada fino all’intervento radicale dei marchesi d’Amore, che lo elessero a residenza gentilizia ininterrottamente dal 1643 ai giorni nostri. Quello che è sopravvissuto alle ingiurie del tempo e alle offese degli uomini non è che un fantasma evanescente di un castello inespugnabile, che incuteva paura per la sua mole rude e tozza come quella delle ardite roccaforti romane, ma, quando spalancava le porte, mandava in visibilio per il lusso e le sue meraviglie.

Nel vento di rapina fulminea e di spoliazione sistematica che spirava dal mare persino l’antica cattedrale gotica venne incendiata e oltraggiata nel 1537 dai Saraceni sacrileghi. Sulle vestigia del primitivo tempio venne eretto allora il nuovo edificio sacro, consacrato al culto nel 1745. La facciata in stile neoclassico, composta da un timpano sorretto da quattro colonne sormontate da capitelli ionici, venne edificata, invece, nel 1855 su iniziativa del vescovo Francesco Bruni. Venne impreziosita così la quinta scenografica del centro storico all’ombra della “Torre per il pubblico Orologio” realizzata, secondo quanto riportato da un atto proveniente dall’archivio comunale, con un investimento di ducati 21 e grana 60 destinato al ripristino della macchina e del quadrante.

Nel 1879 una profonda lesione costrinse alla prima demolizione a alla successiva ricostruzione della torre civica con volte ad arco gotico. Ma anche questa volta la struttura inspiegabilmente crollò. Venne ancora una volta ripristinata con porticato a tre arcate a sesto acuto di stampo gotico, pianificato per ospitare un mercato di carne e pesce, e ultimata il 12 settembre 1912. Esauriti i fondi l’oneroso acquisto del meccanismo d’orologeria e del quadrante venne sostenuto dall’allora sindaco di Ugento, il barone Adolfo Colosso, desideroso di omaggiare la cittadinanza, che non perdeva occasione, prima degli acquisti quotidiani tra le bancarelle di piazza San Vincenzo, di recarsi a recitare un’orazione nella limitrofa cattedrale baciata dai raggi del sole, che continuano ad inondare la navata lungo la quale vennero incastonati pregevoli altari intitolati a: San Vincenzo levita e martire (patrono di Ugento) del 1832; Anime del Purgatorio del 1742; Santa Caterina d’Alessandria e Sant’Andrea apostolo, eretto dai principi D’Amore e adornato con una tela dipinta nel 1700 da Giuseppe Ribera, detto lo Spagnoletto, che non sfigura rispetto al dipinto dell’Ultima Cena eseguito nel 1720 da Oronzo Tiso; Santissimo Sacramento; Vergine Desolata e San Vito eretto nel 1812 dalla popolazione per rendere grazie per lo scampato pericolo dalla peste. Degno di nota l’altare dedicato alla Beata Vergine del Rosario, esemplificato da un quadro del 1500 costellato dai misteri, recuperato dalla cattedrale distrutta insieme al fonte battesimale.

Nel tempio, dedicato alla Beata Vergine Assunta, vennero tumulate le spoglie mortali di mons. Agostino Barbosa (vescovo di Ugento del 1649), mons. Luigi Pugliese, mons. Antonio Carafa, mons. Vincenzo Brancia, mons. Arcangelo de’ Mestria, mons. Giandonato Durante e della principessa Serafina Capasso, consorte del marchese Domenico D’Amore, lì seppellita alla sua morte avvenuta il 22 febbraio 1773. Nel presbiterio, riadattato per esigenze liturgiche nel 1976, vennero intarsiati l’altare maggiore e la balaustra che lo circonda in marmo policromo, commissionati nel 1740 da mons. Arcangelo Maria Ceccarelli, come si desume dallo stemma episcopale dell’alto prelato, e un coro ligneo d’ulivo retrostante di stampo rococò con quindici stalli riservati alle dignità capitolari. Sull’abside venne collocato coreograficamente un quadro monumentale, dedicato alla titolare immersa nella gloria dei santi, dipinto dal 1944 da Corrado Menzana. Gli arredi e i paramenti liturgici, custoditi nei sotterranei, vennero esposti nelle vetrine del Museo Diocesano. In prossimità della meravigliosa cattedrale nel XVII secolo su strutture cinquecentesche venne impiantato il Palazzo Vescovile. La fabbrica seicentesca venne completata da mons. Giovanni De Rossi nel 1731 con l’atrio, il portico e il corridoio, che fungeva da innesto al corpo principale. Nel 1705 il Vescovado, che si occupava della formazione dei giovani sacerdoti, istituì il Seminario. A volerlo fortissimamente fu mons. Pietro Lazzaro Terrer, il quale non esitò a dare fondo all’eredità di mons. Antonio Carafa Stadera per ultimare la struttura attigua alla casa dei cavalieri teutonici ormai in sfacelo.

Alla Madonna Assunta in cielo era dedicata anche un’altra chiesa, la cui esistenza è documentata almeno sin dal 1559. Quando essa andò in rovina venne riedificata nel 1758 sempre sullo stesso sito per volontà di donna Teresa Panzera con l’auspicio di essere gestita da una Confraternita. Ma anche questa volta crollò fino alla ricostruzione ad opera dei confratelli che il 7 luglio 1881 incaricarono mons. Maselli per la consacrazione del tempio alla Madre di Dio. Progettato a pianta ottagonale esso venne sormontato all’interno da una cupola posata su una galleria sul modello dei matronei antichi. Ai vertici dell’ottagono vennero ritagliati otto pennacchi destinati ad accogliere le statue dei santi: Vincenzo, Matteo, Luca, Pietro, Paolo, Marco, Giovanni e Stefano, mentre lungo la navata, sotto le arcate, vennero disposti gli altari, tra cui quelli dedicati al Sacro Cuore di Gesù e alla Madonna Addolorata. Attualmente la chiesa è intitolata anche a San Biagio vescovo.

Al XVII secolo risale la splendida chiesa di Sant’Antonio di Padova annessa all’ex monastero dei Frati minori Osservanti risalente al XV secolo. Di raffinata fattura l’organo e le tele firmate da Saverio Lillo che svettano sugli altari in vari stili dedicati alla Vergine Immacolata, San Giuseppe, Sant’Antonio, Crocifisso, Madonna di Costantinopoli, Vergine Addolorata, San Francesco d’Assisi e San Domenico. Tra le sue mura benedette vennero seppellite le spoglie mortali del marchese Giuseppe D’Amore spirato il 9 dicembre 1690.

Di diverso tenore artistico la chiesa sconsacrata di Santa Maria di Costantinopoli riferibile agli inizi del XVII secolo. Fondata sulla via Traiana Sallentina e inglobata in una masseria del XVIII secolo si presenta ad unica navata con copertura a botte decorata da falsi cassettoni e con pareti e volta completamente affrescati con figure riecheggianti stilemi orientali. Al 1619 risale la raffigurazione della Vergine di Costantinopoli, assisa su un trono avvolto in basso dalle fiamme, che per sua intercessione, secondo la tradizione, preservò dalla distruzione l’antica capitale dell’impero bizantino. Nel cuore della volta è dipinto lo stemma dell’aristocratica famiglia Papadia che commissionò gli affreschi tornati all’antico splendore dopo un certosino.

A un tiro di schioppo, sempre lungo la Sallentina, una delle arterie più importanti dell’età antica percorsa anche dai pellegrini, in prossimità di un villaggio rupestre con annessa necropoli medievale, venne scavata nella roccia la cripta del Crocefisso ristrutturata tra il XVI e il XVII secolo. Attraverso una ripida scalinata si scende per andare alla scoperta di uno scrigno pronto a dischiudere i suoi tesori affrescati nel XIII-XIV secolo (prima fase) e nel XVII secolo (seconda fase). Sulle pareti si dipanano brani pittorici, con iscrizioni in greco e in latino, relativi all’Annunciazione, San Michele arcangelo, Cristo Pantocratore, una Vergine della Tenerezza, una Madonna in trono e San Nicola benedicente alla greca) mentre il soffitto risulta costellato di decorazioni astrali e floreali, figure mitologiche (idra), segni indecifrabili (come il giglio in mano a Gesù Bambino allusione alla purezza e al regno angioino) e scudi crociati nel retaggio degli ordini monastico-cavallereschi teutonici e templari.

Il soffio bizantino aleggia nella chiesa suburbana di Santa Maria del Casale un tempo culla di un cenobio basiliano molto probabilmente alle dipendenze di San Mauro di Gallipoli. Oltre agli affreschi bizantini duecenteschi rifulge di luce propria dietro all’altare il quadro di nostra Signora di Monserrat.

Immersa in un bosco di cipressi sulla Serra delle Fontane la chiesa appare incastonata nel panorama delle serre intersecate da fenditure naturali che degradano in linea perpendicolare sino alla costa. Nel comprensorio incontaminato, marcato da questi solchi erosi dalla natura, spuntano anche i bacini artificiali compresi tra Torre San Giovanni e Punta del Macalone. La maggior parte di questi specchi d’acqua risultano collegati tra loro e il mare attraverso una fitta rete di canali realizzati per bonificare l’area un tempo infestata dalle zanzare delle paludi delle Mammalie, che trasmettevano la malaria. Tra distese ombrose di pini d’Aleppo e grovigli profumati di timo e rosmarino, macchia mediterranea e steppe salate, colonizzate da specie alofile come la salicornia, si apre a ventaglio la vegetazione tipica di: litorali sabbiosi e rocciosi, ambienti retrodunali umidi e palustri, che compongono un mosaico di straordinaria biodiversità esaltato dal canto di uccelli stazionari e migranti. Uno scorcio di paradiso tra terra e mare nel respiro incessante di Ozan.

testo di Lory Larva

fotografie di Alessandro Romano

Ugento la città dello Zeus fulminatore. La Fotogallery.

Menhir Terenzano (qui, un viaggio nella Ugento preistorica)

© Questo sito web non ha scopo di lucro, non userà mai banner pubblicitari, si basa solo sul mio impegno personale e su alcuni reportage che mi donano gli amici, tutti i costi vivi sono a mio carico (spostamenti fra le città del territorio salentino e italiano, spese di gestione del sito e del dominio). Se lo avete apprezzato e ritenete di potermi dare una mano a produrre sempre nuovi reportage, mi farà piacere se acquisterete i miei romanzi (trovate i titoli a questa pagina). Tutto ciò che compare sul sito, soprattutto le immagini, non può essere usato in altri contesti che non abbiano altro scopo se non quello gratuito di diffusione di storia, arte e cultura. Come dice la Legge Franceschini, le immagini dei Beni Culturali possono essere divulgate, purché il contenitore non abbia fini commerciali. I diritti dei beni ecclesiastici sono delle varie parrocchie, e le foto presenti in questo sito sono sempre state scattate dopo permesso verbale, e in generale sono tutte marchiate col logo di questo sito unicamente per impedire che esse finiscano scaricate (come da me spesso scoperto) e utilizzate su altri siti o riviste a carattere commerciale. Per quanto riguarda le foto scattate in campagne e masserie abbandonate, se qualche proprietario ne riscontra qualcuna che ritiene di voler cancellare da questo blog (laddove non c’erano cartelli o muri che distinguessero terreno pubblico da quello privato, non ce ne siamo accorti) è pregato (come chiunque altro voglia segnalare rettifiche) di contattarci alla mail info@salentoacolory.it

I read a lot of interesting content here!

I see a lot of interesting posts on your blog. You have to spend a lot of time writing!